第1問 回答

化石燃料は、とても長い時間をかけて、地球上に存在した大昔の天然物が変化してできたものです。

その中のひとつ、「石炭」は、今から約3億年以上前の古生代後半、「石炭紀」とよばれる時代にできたといわれています。

では、石炭はもともと何からできているのでしょうか?

A 鉱石

B 海水

C 植物

D 溶岩

答え:C 植物

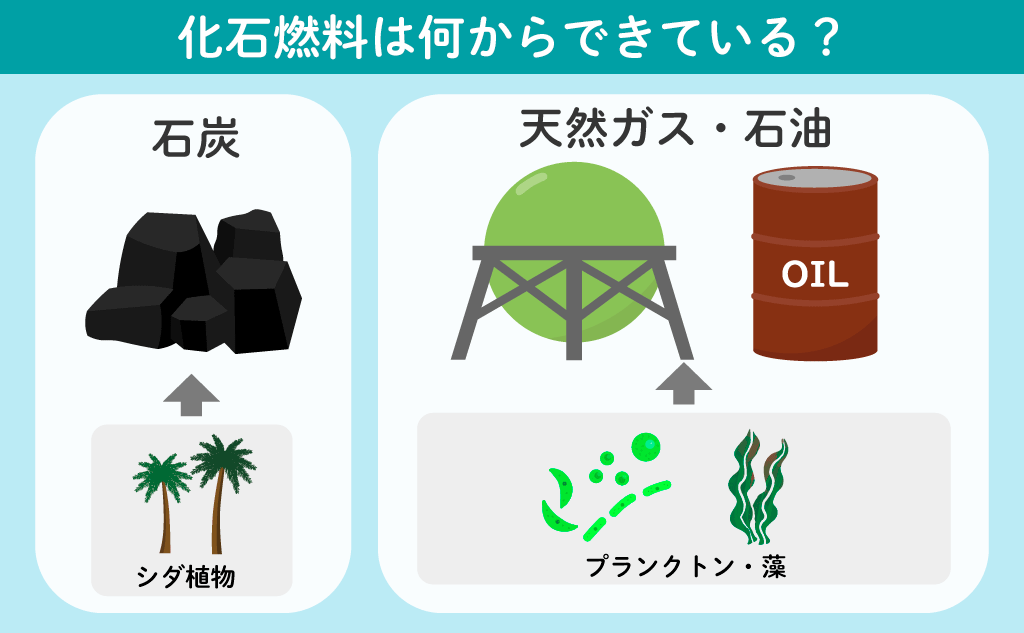

化石燃料は、どれも古生物の遺がい(死骸)からできています。

石炭は、主に植物由来です。

石炭ができたのは、約3億年前の「石炭紀」という時代。石炭紀は温暖で湿潤な気候で、高さ20mを超える大きなシダ植物の森林ができていました。

石炭紀には木を分解する菌類がまだ十分に進化しておらず、このシダ植物の遺がいが土の中で分解されずに堆積し、長い時間をかけて高温高圧の環境で石炭に変わっていったとされています。ただし、最近では当時もある程度は分解されていたという研究結果もあり、まだはっきりとわかっていない点もあります。

石油と天然ガスは、プランクトンの遺がい(死骸)からできたと考えられています。

大昔の海や湖にすんでいたプランクトンや藻の死がいが、海の底にしずんで、泥や砂といっしょにどんどん積もっていきました。やがてその中で、ケロジェンという分解されかけた有機物がたくさんふくまれる、泥のようなものができます。

このケロジェンがさらに地下の深いところで地熱や圧力を受けると、長い時間をかけて変化していきます。そうして液体になったものを石油、気体になったものを天然ガスとよびます。石油と天然ガスは、約2億年前から6千万年前頃のジュラ紀から白亜紀の時代に多く作られたと考えられています。

つまり、石炭や石油、天然ガスは、もともとは生物で、炭素をふくんだまま地中に長いあいだ閉じこめられていたのです。現代では日常的にたくさんの化石燃料が使用されていますが、それは太古の昔にとどめておいた二酸化炭素をどんどん排出してしまっているということになるのです。

化石燃料にたよりすぎず、未来の地球にやさしい方法をみんなで考えていくことが大切です。

※ヒントの補足※

現代では大気中の酸素濃度は約21%とされていますが、この石炭紀には、大気中の酸素濃度が最大35%近くにまで高まっていたと考えられており、それによりさまざまな生物が大型化したと推測されます。

たとえば、石炭紀のトンボの一種であるメガネウラは、なんと最大で70センチメートルにまで達したそうです!

第2問 回答

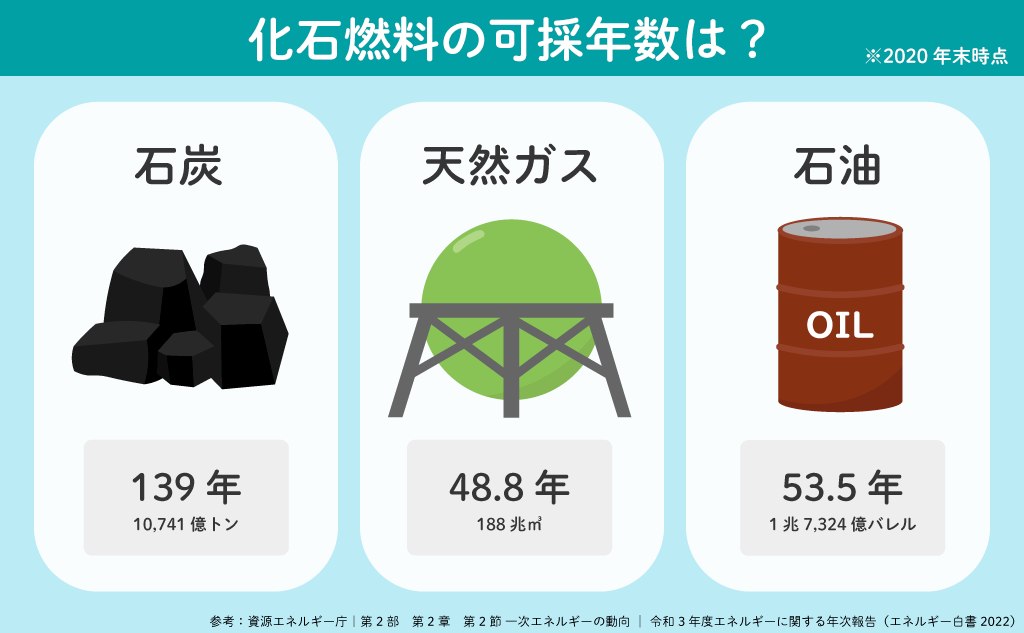

化石燃料は、数万〜数億年かけてできた天然資源で、人間が作り出すことはできません。使い切れば終わってしまう資源です。その目安となるのが「可採年数」。可採年数とは、今の技術や経済の条件で採掘できる量を、1年あたりの生産量で割ったもの。つまり「このままのペースでいくと、あと何年採掘できるか」の目安です。

それでは問題です。2020年末時点での「石油」の可採年数はどのくらいでしょうか?

A 約54年

B 約82年

C 約143年

D 約160年

答え:A 約54年

2020年時点での化石燃料の可採年数は、石油が約54年、石炭が約139年、天然ガスが約49年とされています。

可採年数とは、「今わかっている採掘可能な埋蔵量(=地中にあり、現在の技術とコストで掘り出せる量)」を、毎年使っている量で割って計算します。つまり、今と同じペースで使い続けた場合に「あと何年持つか」を示す数字です。

ただし、これはあくまで目安で、技術の進歩などで採掘できる量が変わることもあるので、可採年数=資源が完全になくなる年数ではありません。

それでも、私たちが「資源を使いすぎていないか?」を考える機会になる大事なヒントになります。

出典:資源エネルギー庁|【第221-1-3】世界のエネルギー消費量の推移(エネルギー源別、一次エネルギー消費量)

2020年末の時点で、世界の石油確認埋蔵量(経済的に採掘可能だとされる量)は約1兆7,324億バレルとされており、それを2020年の生産量で割ると、約54年という数字になります。

石油の消費は、1973年には5,558万バレルだったのが、2019年には9,760万バレルにまで増えていて、今後も人口や経済の成長により、消費量は増えていくと考えられます。

近年では、アメリカのシェールオイルや、ベネズエラ・カナダの超重質油といった新しいタイプの油田が見つかり、数字のうえでの可採年数は増える傾向にあります。しかし、こうした資源は取り出すのに高いコストがかかるだけでなく、環境への影響も大きいため、使い続けるには課題も多いです。

日本のようにエネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っている国にとって、石油などの化石燃料がなくなることは、エネルギーの安定供給の問題や、価格の高騰、さらに国際的な安全保障にもかかわる重大な問題になります。

石油が「今のままの使い方だと54年で採りつくしてしまうかもしれない」と聞いても、それはすぐに困ることではないように思えるかもしれません。でも、それは「未来の自分たちの生活」に直結する大事な問題です。今の生活が便利で快適なのは、こうしたエネルギーがあるからです。

限りある資源を大切にすることや、再生可能エネルギーのような新しい方法に目を向けることが、これからの社会にとってとても重要です。

第3問 回答

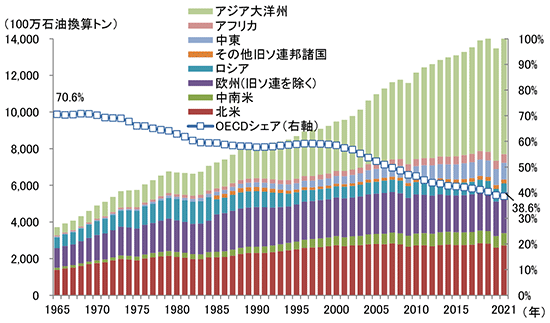

日本ではエネルギー自給率(エネルギーを自分の国でまかなう力)が低く、多くを外国からの輸入にたよっています。日本で使っているエネルギーのうち、83.5%を化石燃料が占めており、これらのほとんどが海外から輸入されています。

それでは、問題です!

2021年度、世界の先進国が集まる OECD(経済協力開発機構)の38か国の中で、日本のエネルギー自給率の順位は何位だったでしょう?

A 8位

B 17位

C 25位

D 37位

答え:D 37位

日本のエネルギー自給率はOECD(経済協力開発機構)の38か国中37位。

2021年度の日本のエネルギー自給率は13.3%でした。他のOECD(経済協力開発機構)諸国とくらべても、かなり低い水準です。

日本の一次エネルギー供給割合は、化石燃料が83.5%を占めています。このうち、石油のもととなる原油は99.7%、天然ガスは97.8%、石炭は99.7%を海外から輸入しているのです。

エネルギーを海外に依存していると、たとえば世界で戦争や災害が起きたときに、エネルギーの価格が急に上がったり、必要なエネルギーが手に入らなくなったりする心配があります。

そのため、日本では今後の目標として太陽光や風力などの「再生可能エネルギー」を増やしたり、エネルギーをむだなく使う省エネの工夫をしたりして、エネルギー自給率を高めようという取り組みが進んでいます。

私たちにもできることはあります。電気をこまめに消す、エアコンをひかえめに使う、公共交通を使うなど、エネルギーの無駄遣いを減らすことが、その第一歩です。

参考

学研キッズネット|化石燃料ってどんなもの? | エネルギー・人口 | 環境なぜなぜ110番 | 科学

ちーがくんと地学の未来を考える|【特徴やでき方・違いや使われ方を図解!】石炭 石油 天然ガスの3つの化石燃料

山川出版社(地理・地図帳)|石炭が生成される過程とその時代について

製品評価技術基盤機構|石油のなりたち | バイオテクノロジー

NPO法人 国際環境経済研究所|石油埋蔵量とは?

環資源エネルギー庁|第2部 第2章 第1節 エネルギー需給の概要等 │ 令和3年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2022)

環資源エネルギー庁|2023―日本が抱えているエネルギー問題(前編)|エネこれ