第1問 回答

気象庁では最高気温が30℃以上を真夏日、35℃以上を猛暑日と定めています。

日本の猛暑日は年々増えていて、2023年・2024年は2年連続で観測史上で最も暑い夏の記録を更新しました。

猛暑日が増える原因は、地球の平均気温が上がる「地球温暖化」と、都市に熱がたまりやすくなる「ヒートアイランド現象」の2つの要因が大きいと考えられています。

それでは問題です!「ヒートアイランド現象」では、なぜ都市部の気温が高くなるのでしょうか?

次のうち、原因として 間違っている もの を選んでください。

A ビルの密集で風通しが悪くなるから

B 地面や建物が熱くなるから

C 車からの排熱が多くなるから

D 天空率が大きくなって熱が溜まりやすくなるから

答え: D 天空率が大きくなって熱が溜まりやすくなるから

出典:気象庁|ヒートアイランド現象とはどのようなものですか?

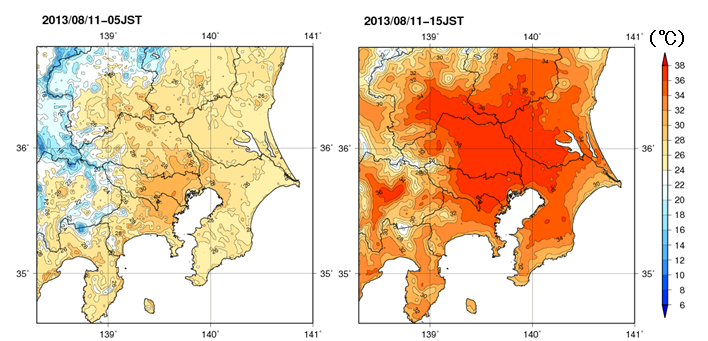

ヒートアイランド(heat island)は、「熱の島」という意味の言葉です。 気温分布の地図で見ると、都市部は周辺よりも温度が高く、 その部分が島のように浮かんで見えるため、この名前が使われるようになりました。

ヒートアイランド現象の主な原因は以下の3点にまとめられます。

①建物や自動車から排出される熱が多い

建物の冷暖房機器や自動車、工場・発電所などからの排熱は 大気を直接暖めます。 電気・ガス・石油といったエネルギーを消費することで生じる人工的な熱は、 ヒートアイランドの大きな要因のひとつです。

②地表面が人工化している

都市部ではアスファルトやコンクリートが増え、地表面の温度が上昇します。

これらの素材は熱をためこみやすく、昼間に吸収した熱を夜に放出するため、

夜間の気温が下がりにくくなります。

夏の日中には表面温度が50〜60度以上に達することもあり、大気を加熱してしまいます。

さらに、緑地の減少によって「蒸発散による冷却効果」が失われることもヒートアイランドを強める要因です。

③都市が高密度化する

高層ビルが立ち並ぶと風通しが悪くなり、熱が拡散されにくくなります。

また、高いビルが密集した都心では、空の見える割合(天空率)が低下します。

天空率が低い場所では、夜間の放射冷却が妨げられ、日中に蓄えた熱がこもりやすくなります。

このように、人工排熱・地表の人工化・都市の高密度化が重なり合うことで、都市部では気温が周辺よりも高くなる「ヒートアイランド現象」が起こります。

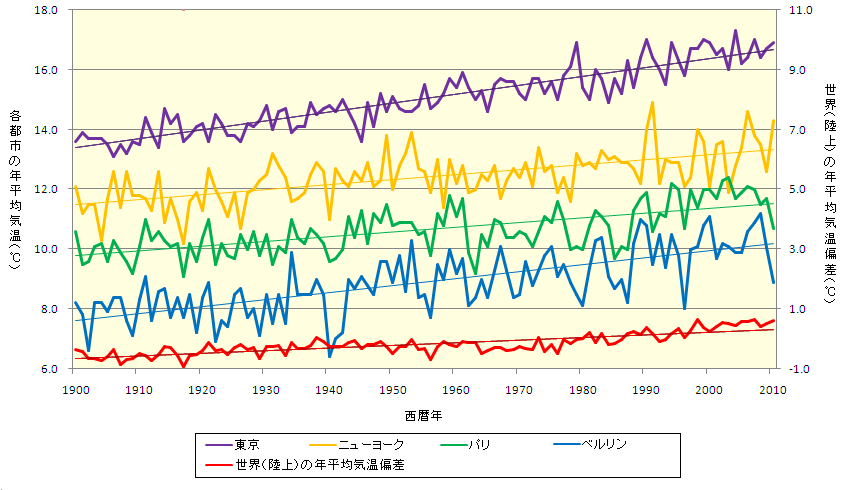

東京や大阪などの日本の大きな都市だけでなく、ニューヨークやパリといった海外の都市でも、気温が世界の平均より早いペースで上がっています。これは、高層ビルや道路が増えるといった「都市化」の影響があらわれているためです。

出典:気象庁|都市化の影響は外国の都市でも現れているのですか?

わたしたちの暮らしや都市をすごしやすくするためには、緑をふやしたり、冷房をつかいすぎない工夫が大切です。たとえば、公園や街路樹をふやすことは、まちを涼しくする「天然のクーラー」のようなはたらきをしてくれます。

東京都では「ヒートアイランド対策の方針」という計画を立て、公共の建物や道路での取り組みを進めています。都有施設における緑化や舗装面の改良、都市づくりと一体となった対策の推進、関係各局が連携した総合的な施策展開を行っています。

こうした取り組みは、ほかの都市でも広がりつつあります。

第2問 回答

気象庁のデータによると、日本では1時間に80ミリ以上の 「恐怖を感じる、傘がまったく役に立たなくなる」 激しい雨は、1980年ごろと比べると 約2倍に増えています。雨が増える原因は、地球温暖化により、空気中の水蒸気量が増えるためだと考えられています。

では、今後地球温暖化が進み、世界の平均気温が今よりも4℃上昇したとき、1時間に50ミリ以上の「滝のように降る」激しい雨の発生回数は、どう変化すると予測されているのでしょうか?(※)

A かわらない

B 約1.5倍

C 約3.0倍

D 約4.5倍

(※)IPCC(国連の科学者がまとめた最新報告)の第6次評価報告書を参考に出題

答え:C 約3.0倍

気象庁の「日本の気候変動2025」によれば、 もし世界の平均気温が今より4℃上がった場合、 1時間に50ミリ以上の「滝のように降る」激しい 雨の回数は、 約3倍 に増えると予測されています。

日本ではここ数年、1時間に80ミリ以上の激しい雨は 1980年頃と比べて 約2倍 に増えています。

雨の強さは、1時間に20ミリ以上で「どしゃ振り」の強い 雨、50ミリ以上で「滝のような」非常に激しい雨、 80ミリ以上は「恐怖を感じる、傘がまったく役に立たなくなる」 レベルの猛烈な雨とされています。

出典:気象庁|気候変動に関する諸要素の変化と日本における変化のまとめ

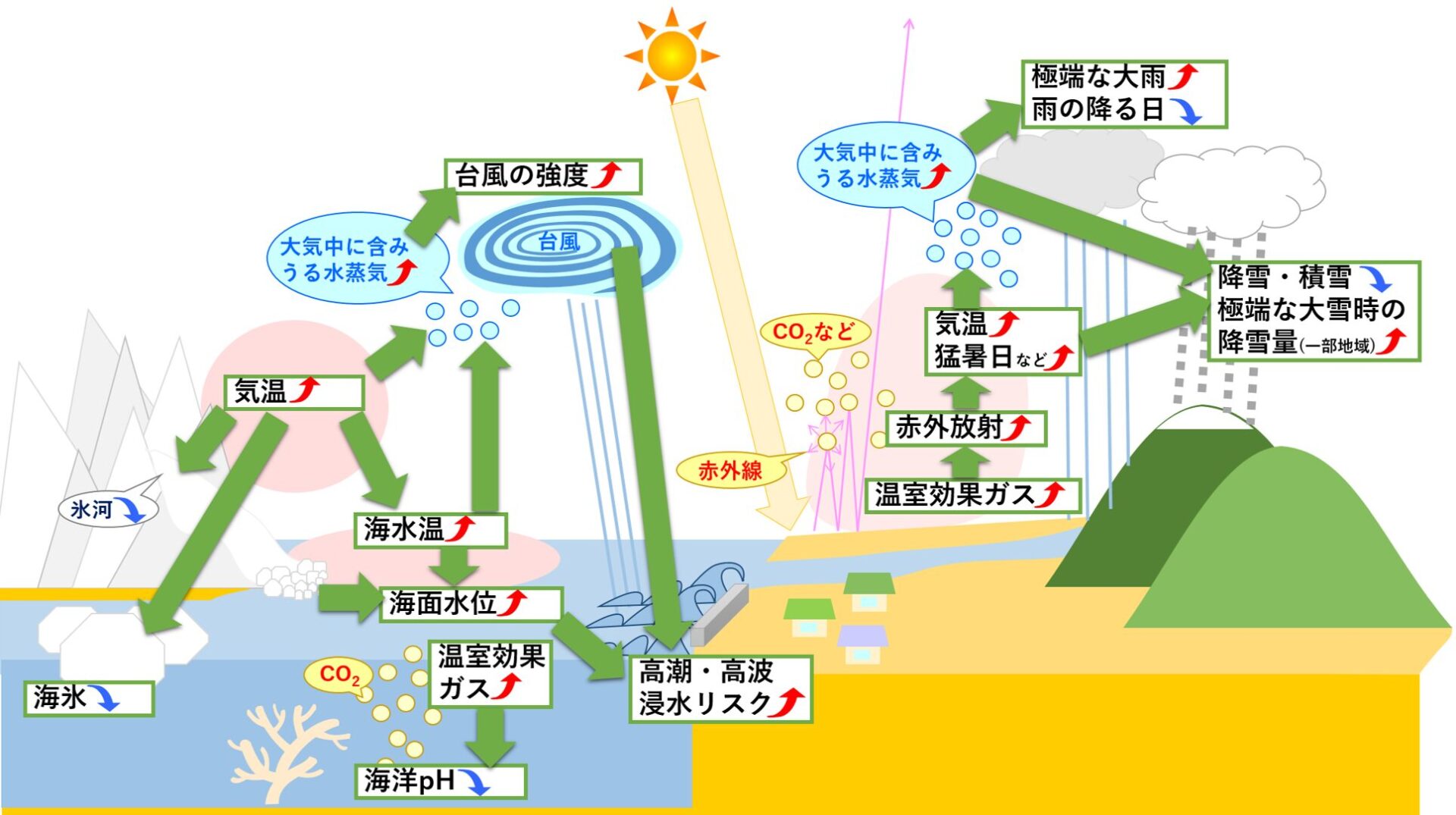

このような近年増えている極端な大雨は、 「地球温暖化」が大きな原因と考えられています。

空気が暖かくなることでたくさんの水蒸気を含むようになり、 雨雲にたくわえられる水の量が増えるためです。

水蒸気がいっぱいになった雲は、いちどにたくさんの雨を降らせることがあり、 これが「滝のような雨」の原因になります。

さらに、地球温暖化によって海の水温が上がると、 海から蒸発する水蒸気も増えます。

そのため、台風や前線にともなう雨も強くなりやすくなります。

国連の科学者たち(IPCC)は、こうした温暖化の影響で、 大雨や豪雨が以前よりも起こりやすくなっていると考えています。

地球温暖化の要因のひとつである温室効果ガスはいまも 増えつづけていて、IPCCの第6次評価報告書では、「二酸化炭素、メタン、 一酸化二窒素の大気中濃度は、すくなくとも過去80万年で 前例のない水準まで増加している」と発表しています。

現状、地球温暖化を抑制するめどは立っていません。

大雨や豪雨は、わたしたちの暮らしに大きく関わります。

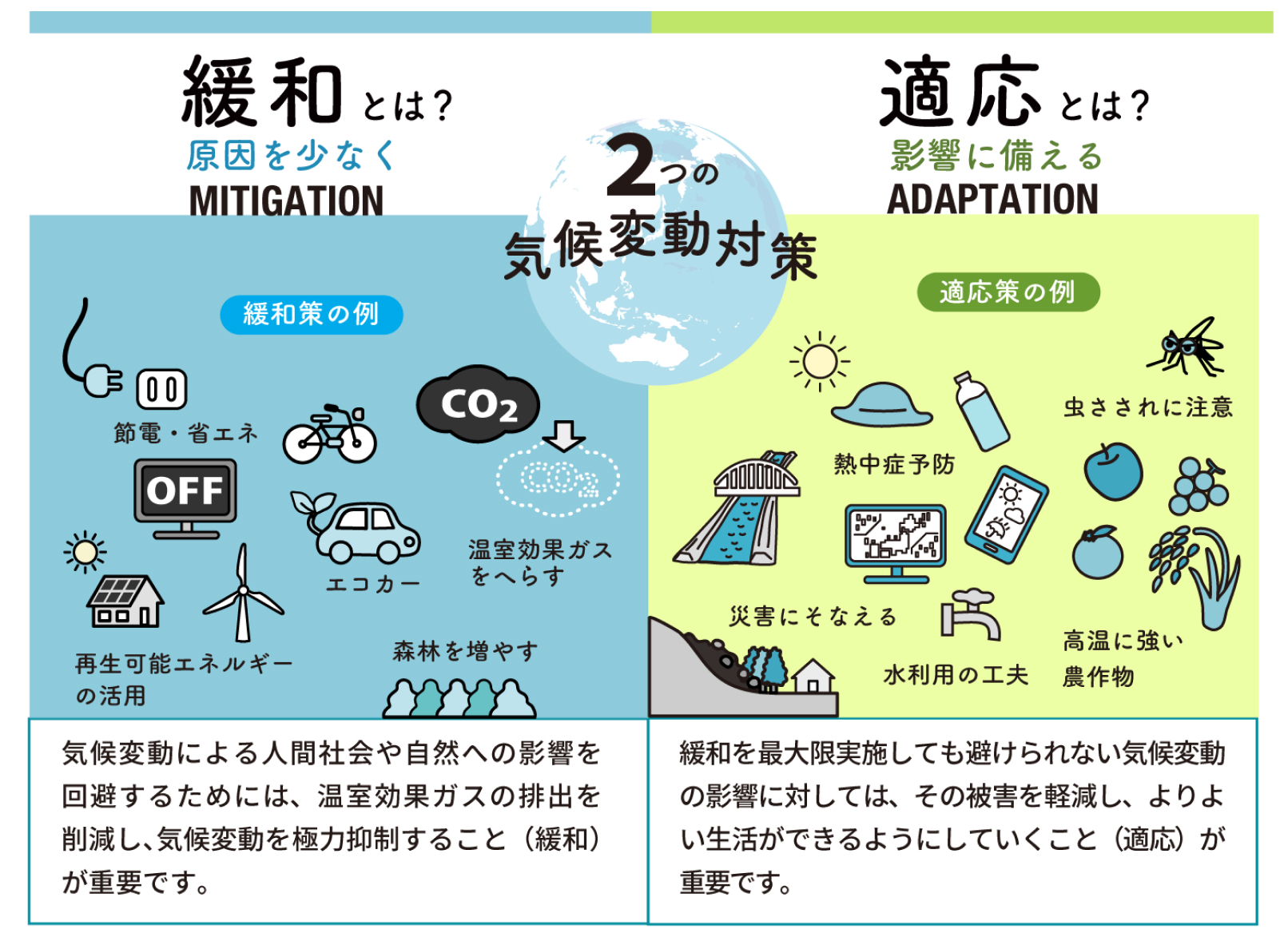

地球温暖化を抑制するための取り組みと同時に、これからは、増えつづけると予想される猛暑や豪雨などの極端な気候に、わたしたち自身が適応していくことも求められていくでしょう。

第3問 回答

IPCC第6次評価報告書(国連の科学者がまとめた最新報告)では、 人間の活動が温暖化の原因であることは間違いない とされています。

今後温室効果ガスを最大限減らしたとしても、すでに蓄積された大気状況により猛暑や豪雨などの気候変動は避けられないと予測されています。

こうした異常気象に対して、わたしたちが安心して暮らせる社会を実現するため、日本では気候変動の影響による被害を軽減させるための法律「〇〇法」が2018年に制定されました。

〇〇に入る言葉はなんでしょうか?

A 地球環境適応

B 気候変動適応

C 気象災害対策

D 気候緩和対策

答え:B 気候変動適応

IPCCによると、私たちの生活に影響を与える 猛暑や豪雨などの異常気象は、 すでに温室効果ガスが大気に蓄積されているため、 将来も避けられないと予測されています。 つまり、温室効果ガスを減らす努力をしても、 すぐには気候が元に戻るわけではないのです。

そこで日本では、気候変動による被害に備え、 被害を少なくするためのルールとして、2018年に「気候変動適応法」が 作られました。この法律の目的は、異常気象や 災害が増える中でも、私たちが安全に 暮らせる社会をつくることです。

出典:国立研究開発法人国立環境研究所気候変動適応センター|A-PLAT「気候変動適応情報プラットフォーム」2025年8月に利用

具体的には、以下のような取り組みが含まれます。

・高温耐性の農作物品種の開発・普及

・魚類の分布域の変化に対応した漁場の整備

・堤防・洪水調整施設などの着実なハード整備

・ハザードマップ作成の促進

・熱中症予防対策の推進

このように、温暖化を止めるだけでなく、すでに避けられない増え続ける 異常気象に「適応する」ことも大切である、というのが「気候変動適応法」の 考え方です。

私たちが「100年に1度」と呼ぶような異常気象は、すでに日常に近いものになりつつあるのかもしれません。私たちや子どもたちの未来のためにも、 カンキョーダイナリーで今の地球や環境問題について知り、少しだけ考えてみることから始めてみませんか?

参考

気象庁|日本の気候変動 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—

気象庁|長期変化傾向(トレンド)の解説

気象庁|ヒートアイランド現象

気象庁|気象業務の歴史

気象庁|各データの掲載期間について

気象研究所|平成30年7⽉の記録的な猛暑に地球温暖化が与えた影響と猛暑発⽣の将来⾒通し

気象庁|季節ごとの平年の天候についてのコラム 「夏の高温の要因」

IPCC|IPCC_AR6_SYR_SPM

気象庁|雨の強さと降り方

環境省|気候変動適応法の概要

東京都|ヒートアイランド対策取組方針