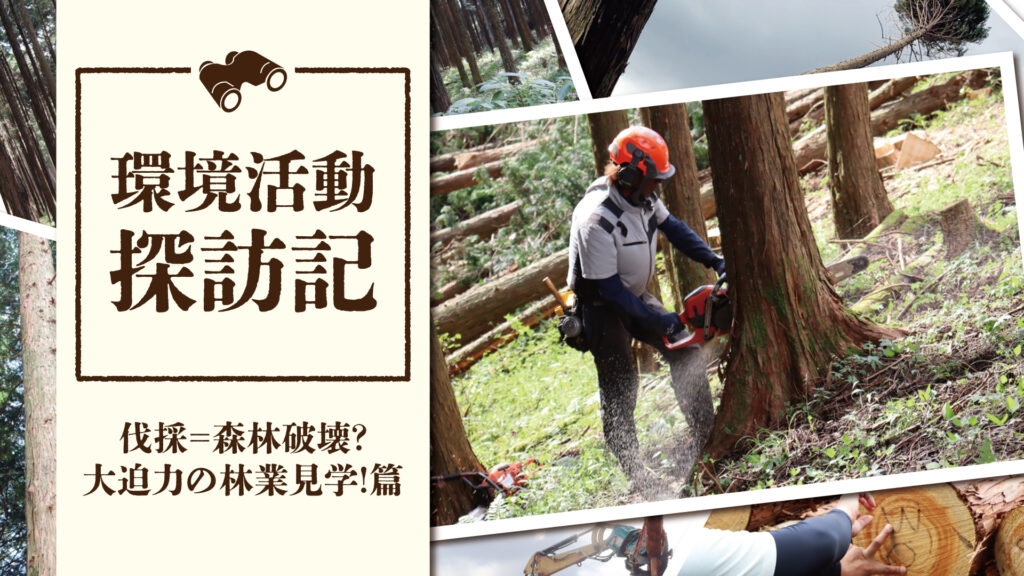

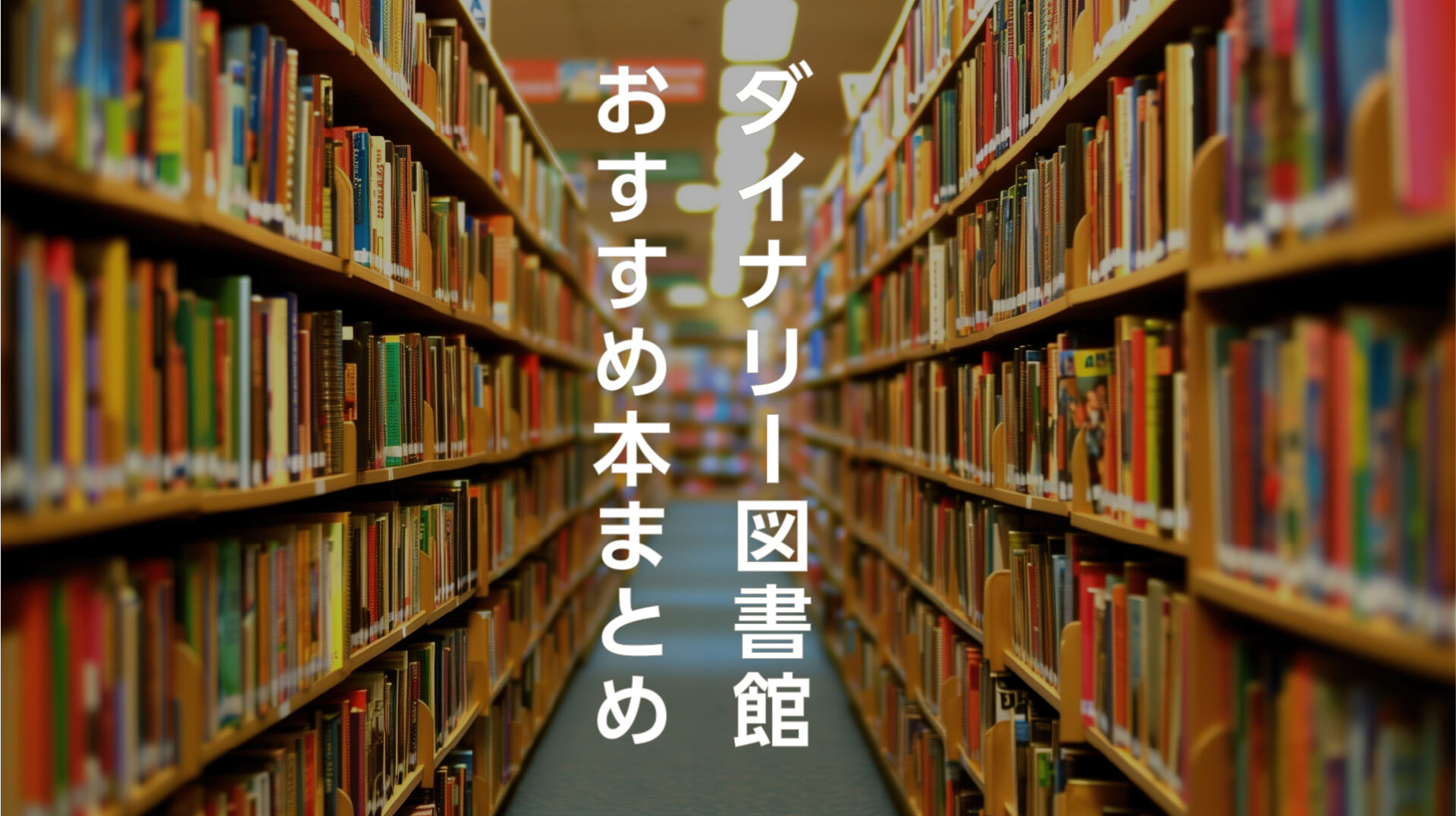

いざ林業の現場へ

近年、企業が行うCSR活動や環境活動の中で「植樹」という言葉をよく耳にします。カンキョーダイナリーでも長野県に設けた「カンキョーダイナリーの森」に毎年植樹を行っていますが、ただ植えただけでは木は本当の役割を果たしません。二酸化炭素吸収の面でいえば、植樹されてから成木になるまでの過程が一番重要です。

森を育てるのには「適切な森林管理」が重要だと言われますが、果たして実際にはどのようなことが行われているのでしょうか?今回そんな疑問を持って取材に訪れたのは静岡県富士市で活動する森林組合さん。林業の現場を見学させていただき、植樹から収穫(主伐)までの工程を追いました。

▲静岡県富士市大淵に事務所を置く富士市森林組合さんを訪問

木を育てる

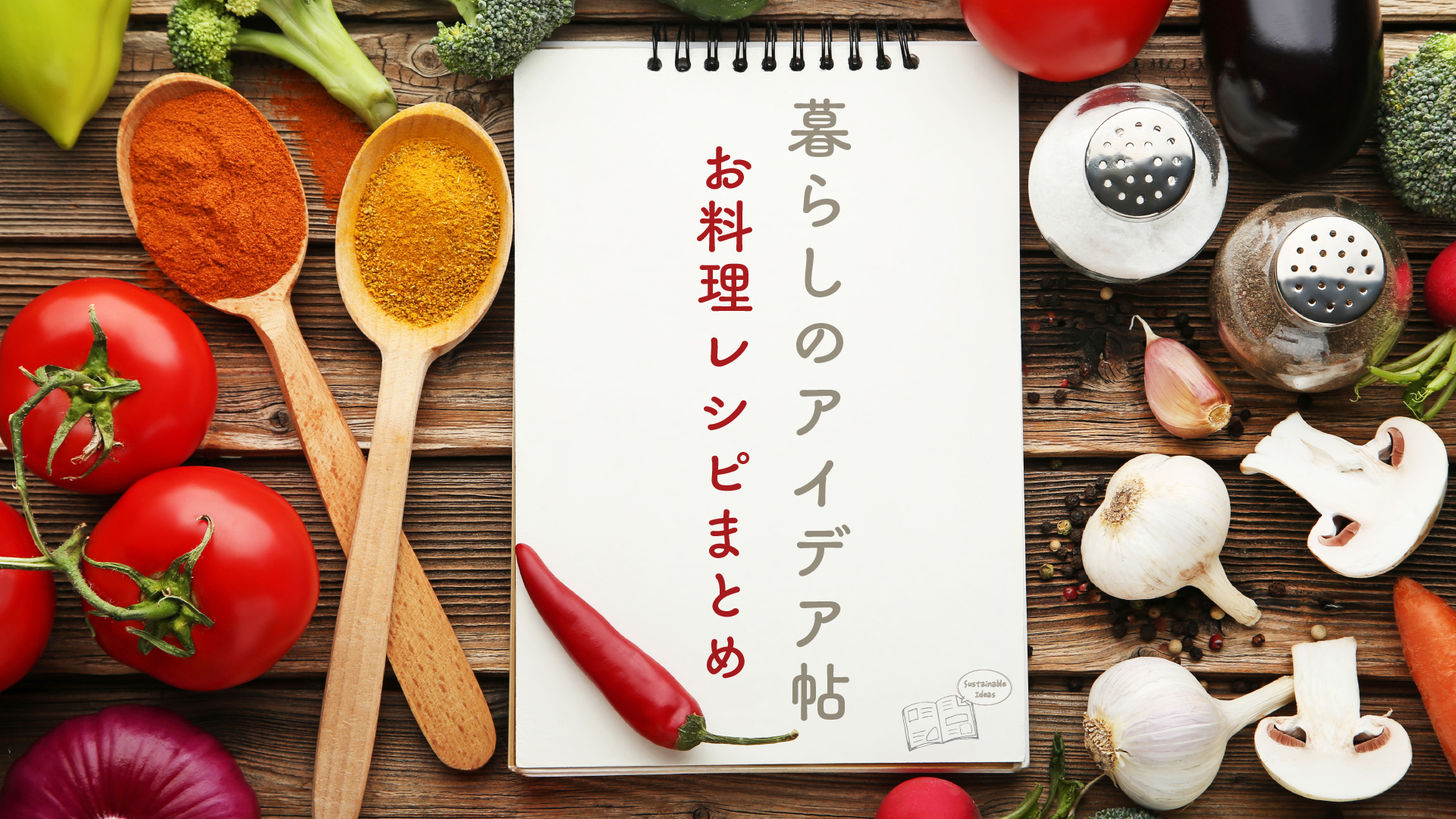

植樹エリア

実際に森の中に来てみると、あたり一帯でヒノキのいい香りが。富士市の森林は7割がヒノキ、残りの3割が広葉樹とスギで構成されているそうです。

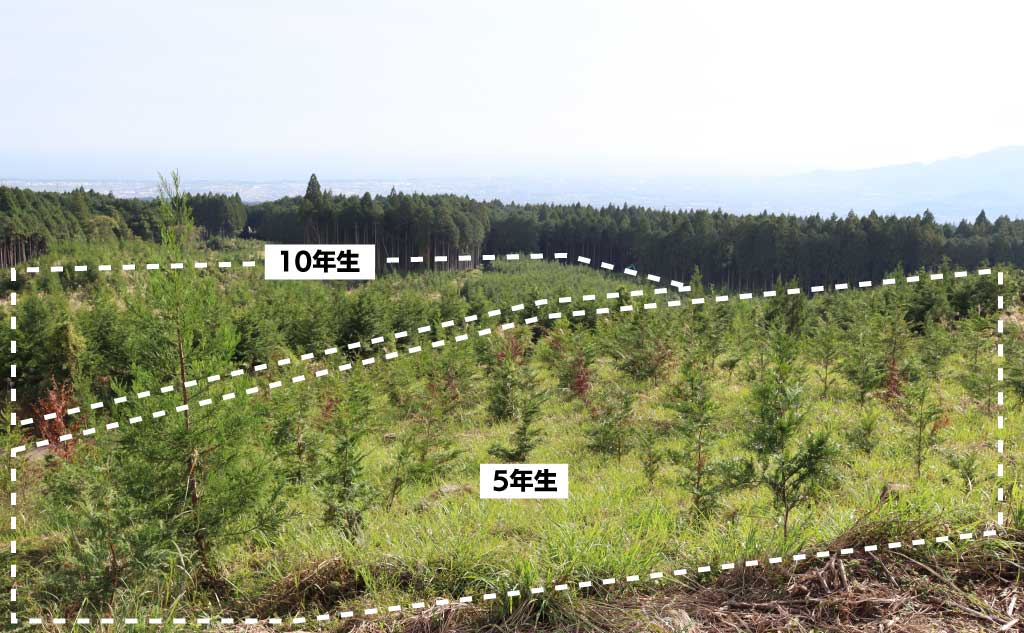

そんな中、まず案内していただいたのは植樹から1年経過した1年生、3年生、5年生、10年生の木が範囲ごとに時期で区切られた植樹エリア。ある程度の高さに達する5年生くらいまでは成長の妨げになる草を刈る「下刈り(したがり)」や、苗木を守るための「獣害対策」が必須とのことでした。植樹した後も人による地道な手入れが欠かせません。

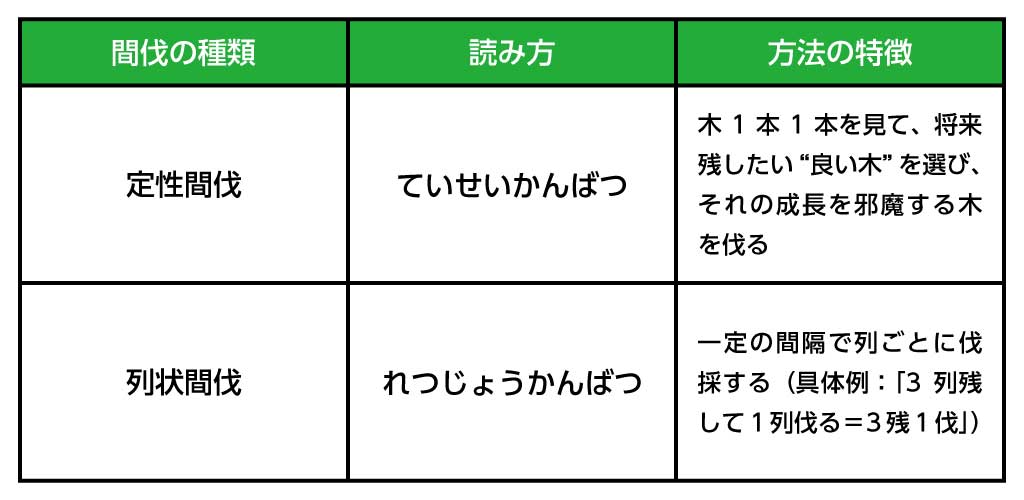

間伐エリア

次に案内していただいたのが間伐を行ったエリアと、まだ間伐が行われていないエリア。「間伐」とは森林の成長過程で木が密集しすぎないように一部を伐採する作業です。今回見学した場所では間伐の前後で光の差し込み方がまるで別世界のようでした。

▲間伐されていないエリアは光がうまく差し込まず、影が多く暗い