第1問 回答

SDGsの「G」ってなんの略?

A Goals(ゴール)

B Greens(グリーン)

C Groups(グループ)

D Guides(ガイド)

答え: A Goals(ゴール)

SDGsは

SDGs(エスディージーズ)とは

私たちが暮らすこの世界には、「みんなが安心して暮らせる社会をつくろう」という願いが静かに広がっています。その願いを形にしたのが、SDGs(エスディージーズ)です。

SDGsは、「誰一人取り残さない(leave no one behind)」という合言葉のもと、すべての人が尊重され、支え合いながら生きられる社会を目指しています。

「Sustainable(持続可能)」「Development(発展・開発)」「Goals(目標)」という3つの言葉から成り立ち、日本語では「持続可能な開発目標」と呼ばれています。

SDGs(エスディージーズ)のしくみ

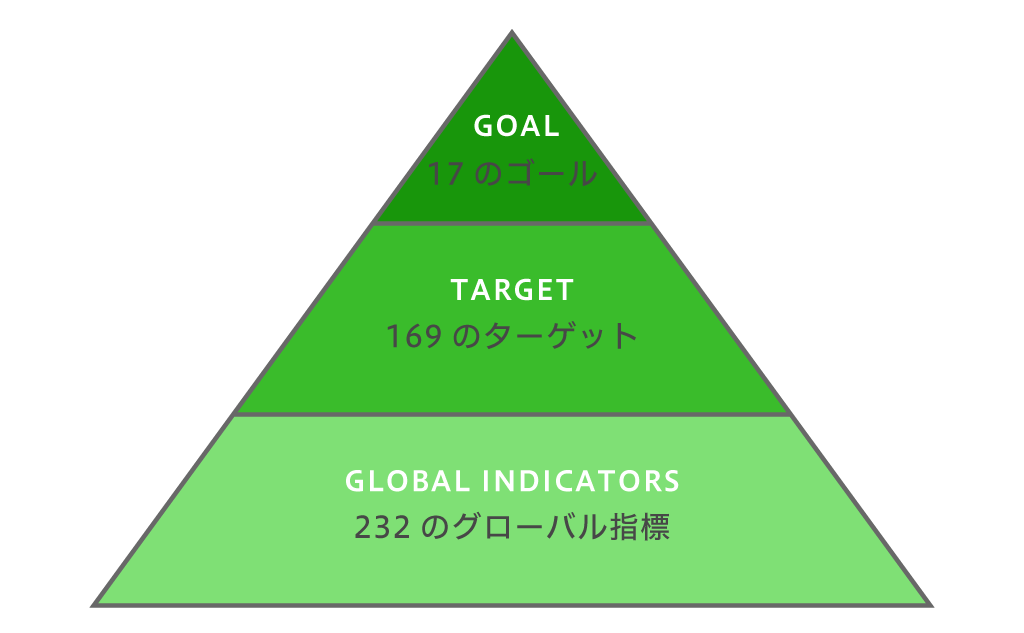

SDGsは、17の大きな目標(ゴール)と、それを達成するための169のターゲット(具体的な目標)、そして進み具合を測るための約230の指標で構成されています。

たとえば、17の目標のうちの1つ「貧困をなくそう」では、

ターゲットのひとつに「2030年までに、1日2.15ドル未満で生活する人々の極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる」という具体的な目標があります。

そして、進捗を確認するための指標として「国際的な貧困ラインを下回って生活している人口の割合」が設定されています。

このように、SDGsでは世界共通の指標をもとに、各国が自分たちの取り組みを評価・改善しながら前進しています。

SDGsが生まれた背景

SDGsができる前には、「MDGs(ミレニアム開発目標)」と呼ばれる国際的な目標がありました。MDGsは2000年から2015年までの15年間、主に開発途上国の課題解決に焦点を当てた8つの目標で構成されていました。

「貧困」「飢餓」「教育」「女性の地位向上」などの課題に取り組み、教育の普及や感染症の減少など一定の成果を上げましたが、先進国を含む地球全体の持続可能性までは十分にカバーできていませんでした。

こうした課題をふまえて、2015年の国連サミットですべての国・地域が取り組む「世界共通の目標」としてSDGsが採択されました。

そして現在、2030年を達成期限として、世界中の国や企業、地域、そして私たち一人ひとりが、よりよい未来のために行動しているのです。

第2問 回答

SDGs目標10「人や国の〇〇をなくそう」〇〇に入る言葉は?

A 責任

B ジェンダー

C 不平等

D 安全な水とトイレ

答え:C 不平等

SDGs目標10は

これは、すべての人や国が平等にチャンスを持ち、社会的・経済的格差を減らすことを意味しています。

SDGs17のそれぞれの目標が何を目指しているかを見てみましょう。

1. 貧困をなくそう

「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

「貧困」とは、世界基準でいうと「1日3ドル未満」で生活をする人々のことを指します。

日本円に換算すると約450円です。この450円をもとに、食べものだけでなく住まいや水道・光熱費などを確保しなければなりません。

現在、推定約8億人もの人がこの貧困に苦しんでいるとされています。特にアフリカや紛争などの不安定な情勢の地域に多いとされ、世界の人口の約10%にあたります。

日本においては、日本水準の貧困ライン(相対的貧困線)は2021年時点で一人当たり年間127万円。

これを下回る所得で暮らす人が貧困層とされ、相対的貧困率は2021年時点で15.4%です。

日本では「食べるものや住む場所がない」といった絶対的貧困よりも、「同じ社会の中で他の人と比べて生活水準が低い」相対的貧困が問題となっています。

すべての人が食べもの・住まい・教育・医療など、基本的な生活を安心して送れるようにするため、働ける環境を整え、社会全体で貧困を減らす仕組みをつくることが求められています。

2. 飢餓(きが)をゼロに

「飢餓を終わらせ、食料の安全と栄養の改善を実現し、持続可能な農業を促進する」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

「飢餓」とは、必要な栄養をとれず、健康的な生活が送れない状態のことです。

世界では今も約7億人が十分な食事をとれずに暮らしているといわれています。これは世界人口の約10人に1人、アフリカでは5人に1人にあたります。原因は、気候変動による干ばつや洪水、戦争や貧困などが原因で食料が足りない地域が多くあるためです。

日本では、流通インフラが整っているため、食料が足りずに命を落とすような絶対的飢餓のケースはほとんど見られません。どちらかというと、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品ロスの問題が注目されがちです。

しかしその一方で、日本では相対的貧困ライン未満で生活する人々の、食事回数の減少や栄養不足が深刻化しています。「人目につく衣服や持ち物にはお金を使わざるをえないが、その分食費を削ってしまう」といった状況も多く、「見た目では気づかれにくい“見えない貧困・栄養格差”」が社会問題となっています。

すべての人に安全で栄養のある食べものを届けるためにも、貧困層へのアプローチや、農業の技術を高めて環境にやさしい方法で食料を生産していくことなどが必要となります。

3. すべてのひとに健康と福祉を

「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

日本は、世界的に見ても恵まれた医療環境を持つ国のひとつです。

国民皆保険制度によって、すべての国民が保険に加入し、全国どこでも一定の自己負担額で医療サービスを受けることができます。

しかし世界では、依然として医療へのアクセスが十分でない地域が多くあります。

たとえば、5歳の誕生日を迎える前に命を落とす子どもは、毎年およそ490万人にのぼります。

その多くは、医師や医療施設の不足、衛生環境の悪さ、あるいは治療費を払えない貧困などが原因です。

ターゲットのひとつとして「すべての国で、生まれて28日以内に命を失う赤ちゃんの数を1000人あたり12人以下まで、5歳までに命を失う子どもの数を1000人あたり25人以下まで減らし、2030年までに、赤ちゃんや子どもが予防可能な死亡を起こさないようにする」といった具体的目標があります。

年齢や国籍に関係なく、「みんなが健康で安心して暮らせる社会」を実現するためには、医療の公平な提供と予防の取り組みが欠かせません。

4. 質のたかい教育をみんなに

「全ての人に公平で質の高い教育の機会を提供し、生涯にわたって学べる社会をつくる」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

具体的には「2030年までに、全ての子どもがしっかり学ぶことのできる公平で質の高い教育を無料で受け、小学校と中学校を卒業できるようにする」といったターゲットが設定されています。

世界では、小学校に通えない子どもが約7,100万人います。貧困や紛争、女の子であることを理由に教育の機会を奪われてしまうケースも少なくありません。こういった地域では文字の読み書きや計算ができない若者が多く、世界の成人の識字率が87%であるのに対し、アフリカなど識字率の低い地域では約30%程度となっています。

一方、日本は世界的に見ると高い教育水準ですが、教育格差がひろがっていることや、学校現場の多忙化といった問題を抱えています。

教育は、貧困の連鎖を断ち、よりよい未来を築くための力になります。全ての子どもが学ぶ楽しさや可能性を実感できる環境づくりが求められています。

5. ジェンダー平等を実現しよう

「ジェンダー平等を達成し、全ての女性および女の子の能力を引き出す」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

世界では、いまだに教育や仕事の機会を十分に得られない女性や女の子が多く存在します。

たとえば、6歳から11歳までの子どもで「一生学校に通うことができない子ども」は、女の子が男の子の約2倍にのぼります。さらに、一部の国ではたった12歳で結婚しなければならない女の子もおり、差別や制限に苦しむ人たちが今も少なくありません。

大の世界でも、世界の議会議員のうち女性は約26%にとどまり、意思決定の場における男女格差は依然として大きな課題です。性別による機会の差は、将来の選択肢や生活の質に大きな影響を与えるため、ジェンダー平等の実現は非常に重要です。

日本でも、男女の賃金格差や家事・育児の負担の偏りが問題視されています。性別に関係なく、全ての人が尊重され、自分の力を発揮できる社会を目指すことが大切です。

6. 安全な水とトイレを世界中に

「全ての人が安全な水と衛生的なトイレを利用できる環境を整える」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

世界では、人口の約4分の1にあたる約22億人が安全な飲み水を利用できず、約35億人が安全で清潔なトイレを使えない状況にあります。さらに、トイレがないために屋外で用を足さざるを得ない人は約4億人もいます。こうした不衛生な環境は感染症のリスクを高めるため、十分な医療を受けられない地域の子どもたちにとっては命に関わる重大な問題です。

日本は、水道普及率が98%、下水道普及率は約81%と、世界的に見ると高水準です。

そのため、日常生活で水に困ることはほとんどなく、世界の水問題を実感しにくいかもしれません。

しかし、安全な水道が当たり前に使える環境は世界では珍しく、多くの地域では清潔な水や衛生的なトイレが十分に確保されていないのが現状です。

世界の水問題を知り、日々の生活で節水を心がけることも大切です。

7. エネルギーをみんなに、そしてクリーンに

「手ごろで信頼できるエネルギーを全ての人に届け、持続可能なエネルギーへ転換する」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

具体的には、「電気を利用できない人々へのアクセスを確保すること」と、「化石燃料から再生可能エネルギーへの転換」を進めることが目標です。

世界では、現在も約6億7,500万人もの人々が電気を使えない生活を送っています。電気を使えない地域では、薪や石炭を屋内で調理や暖房に使うことが多く、その煙によって健康被害を受ける人も多くいます。

さらに、エネルギーの課題として、化石燃料への依存が続いていることも挙げられます。

日本の一次エネルギー供給割合は化石燃料が83.5%を占めており、そのほとんどを海外から輸入しています。2021年度のエネルギー自給率は13.3%とかなり低く、自給率の低さは海外の情勢に左右されてしまう危険があります。

一方で、再生可能エネルギーの導入は進んでおり、2022年には全発電量の約22%が再生可能エネルギーによるものとなっています。

地球温暖化を防ぐためにも、エネルギーを効率的に使い、クリーンで持続可能な供給に転換していくことが求められています。

8. 働きがいも経済成長も

「誰もが安全でやりがいのある仕事に就ける社会をつくり、持続的な経済成長を支える」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

この目標では、全ての人に働きがいのある人間らしい仕事(ディーセント・ワーク)を提供することと、持続可能な経済成長を促すことが目標です。「ディーセント・ワーク」とは、国際労働機関(ILO)が提唱した概念で、「働きがいのある人間らしい仕事」を意味しています。

世界では、子どもが働かざるを得ない児童労働、強制労働や人身売など、働き方の安全性や公正性が確保されない場合も多く、重大な問題となっています。必要な教育や職業訓練が受けられず、若者が仕事に就けないことも少なくありません。

日本の課題としては、少子高齢化による構造的な問題があげられます。

労働人口が減少する中で、人材の確保が増ます難しくなってきています。

そのため、デジタル技術(DX)の活用による労働生産性の向上が必要とされていますが、デジタル化の遅れが課題となっており、効率的な働き方や産業の競争力強化に影響しています。

「ディーセント・ワーク」を目指した働き方改革やDX推進を進めることが、経済の安定と持続的な発展につながるといえるでしょう。

9. 産業と技術革新の基盤をつくろう

「強靱(レジリエント)な産業と持続可能なインフラを整備し、イノベーションを促進する」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

特に途上国では、安全な水や電気、インターネットなどのインフラや技術が十分に整っていません。

世界では約25億人がインターネットにアクセスできない状況にあり、基盤となるインフラが未整備のために産業の成長が難しい地域もあります。

経済発展の前提としてインフラの整備や技術革新の促進は欠かせません。

一方、日本では「イノベーションの停滞」「インフラの老朽化」「デジタル変革(DX)の遅れ」が課題となっています。イノベーションの停滞には、短期的な利益優先主義であることや、資金や人材の流動性の低さなどが影響していると指摘されています。

持続可能で強靱な産業やインフラを整備し、新しい技術やアイデアを生み出せる社会をつくることが求められています。

10. 人や国の不平等をなくそう

「所得や機会の格差をなくし、だれも取り残されない社会をつくる」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

世界の富の多くはごく一部の富裕層に集中しており、上位10%の富裕層が世界の資産全体の70%以上を所有していると言われています。一方で、最貧困層25%が持つ資産の割合は、世界の資産全体の約10%程度。こうした経済格差の背景には、貧困層が教育を受ける機会が十分に与えられないことにあるとされています。

日本でも、非正規雇や地方格差などの所得格差、男女間の賃金格差などのジェンダー不平等などが課題とされています。

経済的な不平等をなくすためにも、国や地域、立場の違いを越えて、平等なチャンスを持てる社会の仕組みづくりが重要です。

11. 住み続けられるまちづくりを

「安全かつ強靱(レジリエント)なだれもが暮らしやすいまちと家をつくる」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

世界が直面している大きな課題のひとつが「急速な都市化」と「気候変動」です。

特に開発途上国では都市人口が急増しており、持続可能なまちづくりを進める上で大きな障壁となっています。

現在、世界の都市人口は増え続けており、「2050年には全人口の約7割が都市で暮らす」と予測されています。

その結果、都市の拡大が進み、都心から郊外へ無秩序に広がる「都市スプロール現象」が問題視されています。これにより、インフラ整備の遅れ、緑地の減少、交通渋滞など、さまざまな都市問題が発生しています。

また、都市は地球の陸地面積の約3%しか占めていないにもかかわらず、世界のエネルギー消費量の60〜80%、温室効果ガス排出量の75%を占めているといわれています。

こうした環境負荷の増大が、地球温暖化や豪雨・洪水などの自然災害のリスクを高めています。

持続的に暮らし続けられるまちを実現するためには、環境への負荷を減らしながら、人々が安心して暮らせる住環境を整えることが求められています。

12. つくる責任、つかう責任

「生産から消費までの過程で、資源を無駄にしない社会をつくる」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

私たちの暮らしを支えるモノづくりや消費活動は、便利で豊かさをもたらす一方で、大量の資源を使い、廃棄物やCO2を生み出しています。

現在、世界では年間13億トンもの食品が捨てられており、日本でも年間約490万トンの「食品ロス」が発生しています。これは、世界の食料援助量の約1.2倍にもなるんです。

また、製品をつくる過程でも多くのエネルギーや資源が使われており、無駄を減らす努力が求められています。企業だけでなく、私たち一人ひとりが「必要なものを必要な分だけ使う」ことを意識することが大切です。

限りある資源を未来へ引継ぐために、「つくる責任」と「つかう責任」の両方を果たしていくことが求められています。

13. 気候変動に具体的な対策を

「気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

地球温暖化の影響で、世界各地では異常気象が頻発しています。大雨や洪水、干ばつ、山火事などが増え、自然災害による被害は年々深刻化しています。気温上昇は農業生態系にも影響を与え、人々の暮らしや健康をおびやかしています。

このまま温暖化が進むと、2100年までに世界の平均気温は最大4.4℃上昇すると言われています。これを防ぐためには、温室効果ガスの排出量を減らす「緩和策」と、災害リスクに備える「適応策」の両方が必要です。

日本でも、猛暑や豪雨、台風の大型化などの影響が目立っています。省エネの工夫や再生可能エネルギーの活用、災害に強いまちづくりなど、身近な行動から地球を守ることが大切です。

14. 海の豊かさを守ろう

「持続可能な開発のために海洋資源を保全し、持続的に利用する」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

地球の表面の約7割を占める海は、酸素の多くを生み出し、食料やエネルギー、気候の安定にも深く関わる重要な存在です。しかし現在、プラスチックごみによる海洋汚染、乱獲による魚の減少、温暖化による海水温の上昇などの問題が、海の生き物や私たちの暮らしに悪影響を及ぼしており、深刻な危機に直面しています。

このままでは、2050年には海の中のプラスチックごみの量が魚の量を上回るとも言われています。

海を守るためには、海のごみを減らす、使い捨てプラスチックを減らす、資源を再利用する、持続可能な漁業を進めるなど、世界中の協力が欠かせません。

日本も海に囲まれた国として大きな責任があります。きれいな海と豊かな恵みを未来につなぐために、私たち一人ひとりの行動が大切です。

15. 陸の豊かさも守ろう

「陸の生態系を守り、傷んだ自然を回復させながら、持続できる形で利用していく」、

「森林を大切に管理し、砂漠化を防ぎ、土地の荒廃を止めて回復させる」、

「多くの動植物が住める環境を守り、生物多様性の損失を防ぐ」ことを目指しています。

- 詳細をみる

-

世界の森林は毎年およそ 1,000〜1,500万ヘクタール(日本の国土の約4分の1に相当)が失われています。主な原因は農地開発や違法伐採です。

このような森林破壊や土地の劣化、野生動物の減少などが進み、陸の生態系は深刻な危機に晒されています。違法な森林伐採や過剰な農地開発、気候変動による影響は、生態系のバランスを崩し、多くの動植物の絶滅リスクを高めています。

陸の豊かさを守るためには、森林の保護や再生、持続可能な農業の実践、野生動物の生息地の保全など、世界中での協力が必要です。日本でも、豊かな自然を次の世代へつなぐために、一人ひとりの行動が大切です。

16. 平和と公正をすべての人に

「持続可能な社会をつくるために、平和で誰もが参加できる社会を促進し、すべての人が公正な裁判や法律の仕組みにアクセスできるようにすること」、

「国や地域のあらゆるレベルで、責任を持ち、誰にでも分かる形で運営される制度を整えること」を目指しています。

- 詳細をみる

-

ターゲットのひとつに、「あらゆる場所で暴力や暴力による死亡を減らす」というものがあります。

世界では、暴力によって年間およそ 13万人の子ども が命を落としています。これは、わずか4分ごとに1人 が暴力によって死亡している計算です。家庭内での暴力が法律で禁止されていない国も多く、2〜4歳の子どもの 約75% が日常的に暴力的なしつけを受けているとされています。

さらに、2024年には第二次世界大戦以降、最も多くの紛争が発生しており、紛争の中での暴力による死者も深刻です。

公正で平和な世界を実現するためには、紛争や虐待、人身売買などの暴力的な行為を根絶し、世界中で取組みを進めることが重要です。

17. パートナーシップで目標を達成しよう

「持続可能な開発の目標を達成するために、世界中の国や地域、企業、団体、市民社会など、あらゆるパートナーが協力し合うこと」を目指しています。

- 詳細をみる

-

持続可能な社会の実現には、資金や技術、知識の共有が欠かせません。先進国と途上国、政府と民間、地域社会と国際組織など、さまざまな主体が互いに協力し、役割を分担することで、課題の解決が可能になります。

たとえば、教育や医療、インフラ整備、環境保護など、単独では難しい取組みも、パートナーシップを通じて効率的に進めることができます。国境を越えた連携や情報の共有、資源の提供など、協力の形はさまざまです。

私たち一人ひとりも、地域活動や支援活動、企業や団体との連携を通じて、この大きな目標に貢献することができます。協力し合うことで、誰も取残されない、より持続可能な世界をつくることが大切です。

第3問 回答

SDGsは17の目標がありますが、大きく5つのテーマにまとめて考えることができ、SDGsの「5つのP」と呼ばれます。

People(人々)、Planet(地球)、Prosperity(豊かさ)、Peace(平和)、あとひとつは?

A Power(エネルギー)

B Preservation(保全)

C Plastic-free(プラスチックフリー)

D Partnership(パートナーシップ)

答え:D Partnership(パートナーシップ)

SDGsは、

この「5つのP」は、SDGsの17の目標をより分かりやすく整理した考え方で、世界全体で持続可能な社会を実現するための指針となっています。

People(人々)

「貧困をなくそう」「すべての人に教育を」というように、人の暮らしや健康、平等に関係する目標です。

Planet(地球)

「気候変動を止めよう」「海や森を守ろう」など、地球の自然を大切にすることを表しています。

Prosperity(豊かさ)

経済(お金や仕事)の発展を通して、みんなが幸せに生きられる社会を目指すものです。

Peace(平和)

戦争や争いのない、安心して暮らせる社会をつくること。みんなが仲よく、正しく助け合える世界を目指します。

Partnership(パートナーシップ)

国や会社、学校、地域、そして私たち一人ひとりが力を合わせて行動することの大切さを表しています。

世界や日本のSDGsの現状

2025年のSDGs達成度ランキングで、日本は167カ国中19位 でした。

上位は北欧の国々が多く、1位はフィンランド。 日本は前年から1ランクダウンしています。

日本は「飢餓をゼロに」や「気候変動対策」、 「ジェンダー平等」などで課題が残る一方、 「すべての人に健康と福祉を」は 最高ランクの「達成済み」と評価されています。

世界全体で見ると、2030年までに目標を 達成できそうなのは全体のわずか16%。

中でも「気候変動」が最大の課題とされています。

日本では外務省が中心となってSDGsを進めており、2024年の時点で内閣府が認定する「SDGs未来都市」に選ばれたまちは、なんと146都市もあります。つい最近では大分県日出町が選出され、「2030年に自然と調和した街を実現する」という目標をかかげているそう。

また、環境省もアジアの国々と協力して「日・ASEAN気候連携」という取組みを行い、地球温暖化を防ぐための活動を進めています。

世界中の人たちが“パートナー”として協力し合うことで、SDGsの目標に近づくことができます。

みんながそれぞれの場所で力を出し合えば、「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」社会をきっと実現できるでしょう。