「再生プラスチック作り」って?

Green Mind Labo Pebblesの再生プラスチック作りは、ごみになったプラスチックを新たな形に蘇らせる取り組みです。ペットボトルのフタやプラ容器などを洗浄・色分けして粉砕し、その中から好きな色や形を選んで、自分好みにコーディネート。熱を加えて再成形することで、カラフルで楽しい再生素材が完成します。

ごみだったものが、自分の手で新しい価値あるモノへと生まれ変わる。ものづくりを通じ、自分が出しているゴミの種類や量などを知って、環境問題を楽しく学ぶことができる取り組みです。

プラごみに命を吹き込む「Green Mind Labo Pebbles」とは?

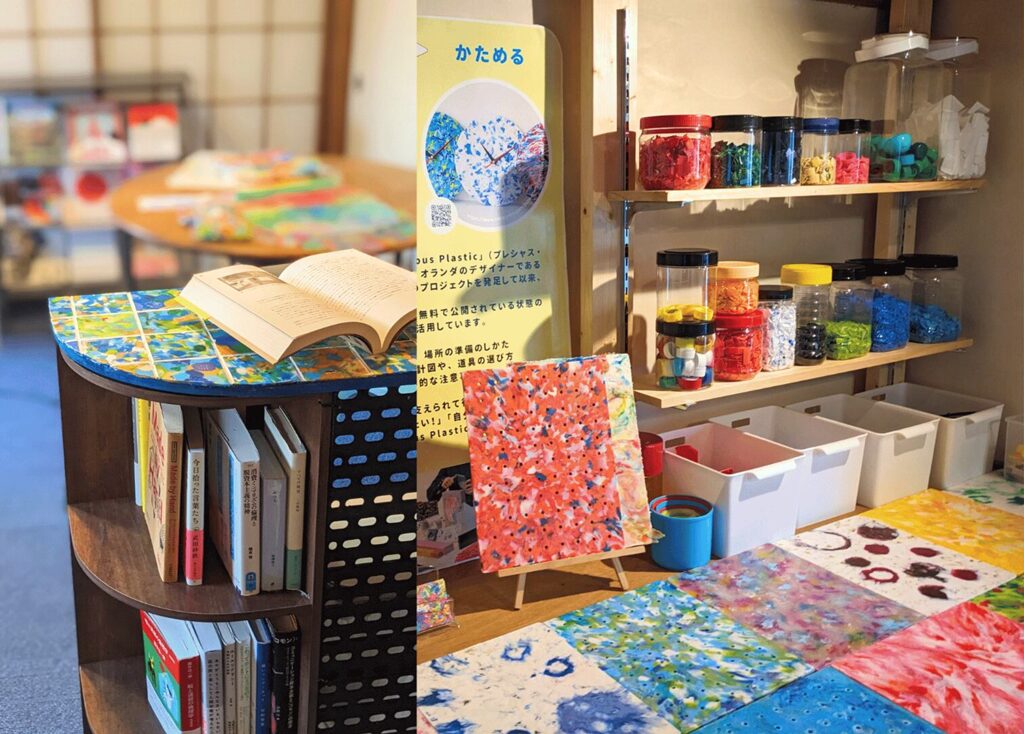

Green Mind Labo Pebbles(グリーンマインドラボ ペブルス)は、「つくる」をきっかけに、環境や社会のことを考える人たちがゆるやかにつながるオープンスペースです。

街から集めたプラごみを使い、日々何気なく使っているプラスチックを自分の手で新しい形に生まれ変わらせる、再生プラスチック作りの体験ができます。 まるで陶芸教室のような感覚で、ヒートプレス機や型枠を使い、キーホルダーやボードなどの製作が可能です。

スペースには、環境や社会について考えるきっかけになる本や雑誌もあり、気軽に読んで過ごせるのも魅力のひとつ。小さなファブリケーションマシン(※)も用意されていて、自由な創作も楽しめます。

楽しみながら、ちょっとだけ未来のことを考えてみたくなる、そんなやさしい空間です。

(※)デジタルデータをもとに創造物を制作する技術のこと。 例:3Dプリンターなど

再生プラ作り、体験してみた!

「再生プラスチック作り」を体験すべく、いざPebblesへ! 京王線の飛田給駅から歩いて15分ほど。一見、普通のおうちのようで、最初は気付かずに通り過ぎてしまいました。この建物の2階にPebblesがあります。

今回、体験を案内してくれたのは、Green Mind Labo Pebbles代表の太田風美さん! 普段は普通の会社員として週5で働きながら、休日を利用してPebblesを運営しているのだそう。

土日は外部イベントに出向き、子ども向けのワークショップも実施しているとのこと。 数百円で気軽に参加できる簡単な工作を通じて、リサイクルの仕組みや大切さを楽しく学んでもらう取り組みです。

ではさっそく、再生プラスチックを作っていきます!

材料となるプラごみ

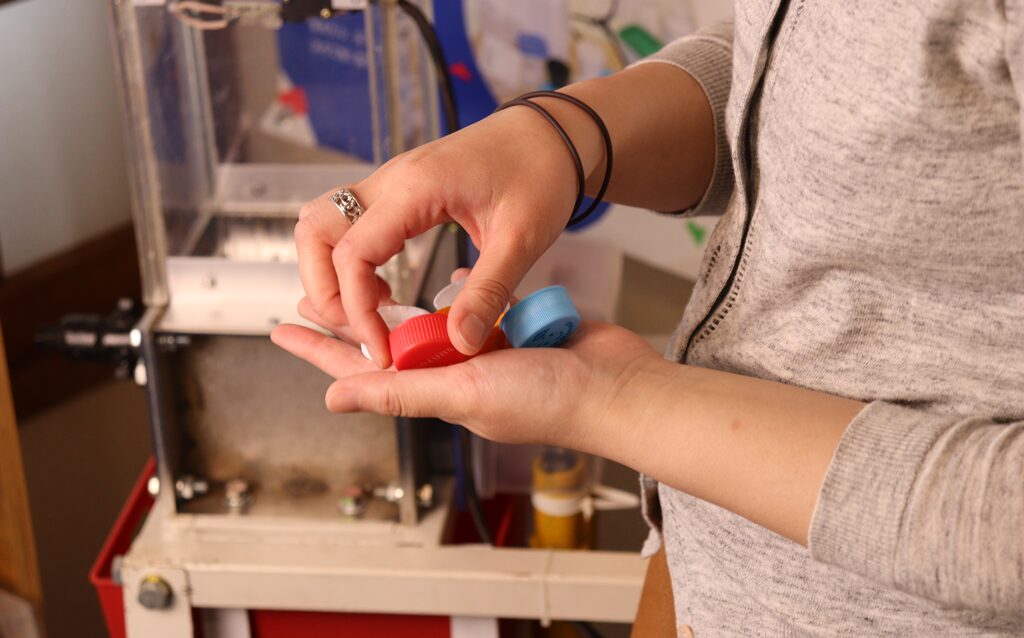

通常の体験では、ご自宅のプラごみを持ち込んだり、Pebblesで回収している調布市のプラごみを使って作品を作っていきます。

今回は、カンキョーダイナリースタッフのみんなで、おうちでゴミになるはずだったペットボトルのフタを集めてきました。 普段マイボトルを使っているのであまり集まらないかと思いきや、意外とたくさん集まり、思ったより消費していることが判明。

色を選別

太田さんによると、Pebblesの回収BOXに届けられるペットボトルのフタは、ほとんどが白か水色なんだそうです。 中でも、黄色やピンクは珍しいとのこと。たしかに言われてみると、普段お店に並んでいるペットボトルでも見かけないかもしれませんね。

通常の体験では、きれいに洗ってあるペットボトルのフタを色別に仕分けしていきますが、今回はあえて色を選別せずに、そのままの色味でチャレンジしてみます! カンキョーダイナリースタッフが持ち込んだペットボトルのフタも、なんとなく白が多そうな印象です。

粉砕

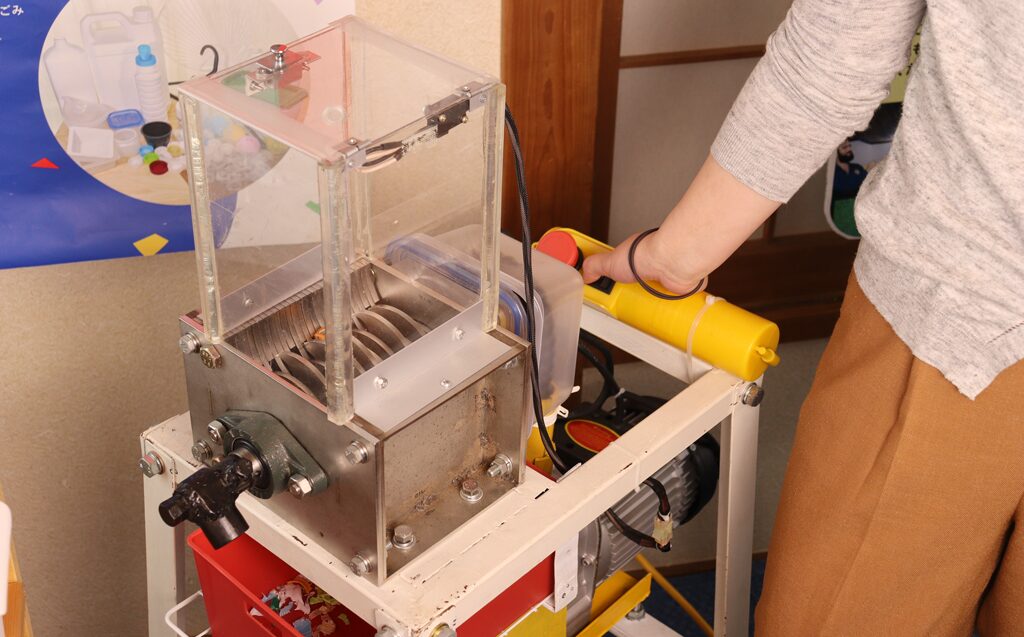

次はシュレッダーを使って粉砕します。

このシュレッダーは、なんと太田さんのお父様の手作りなんだそうです!海外から輸入したパーツと、太田さんのお父様が調達してきた材料でDIY。 「ちょっと非効率だけど、ちゃんと動いてます!」と太田さん。

いざ、ペットボトルのフタをシュレッダーに投入し、スイッチをおして粉砕スタート!

\ 粉砕の様子 /

大きな音とともにペットボトルのフタが粉砕されました。

これを何度か繰り返し、粉砕されたプラごみがこちら!

太田さんが色をコーディネートしてくれたので、想像していたよりもカラフルな印象です。仕上がりが楽しみです!

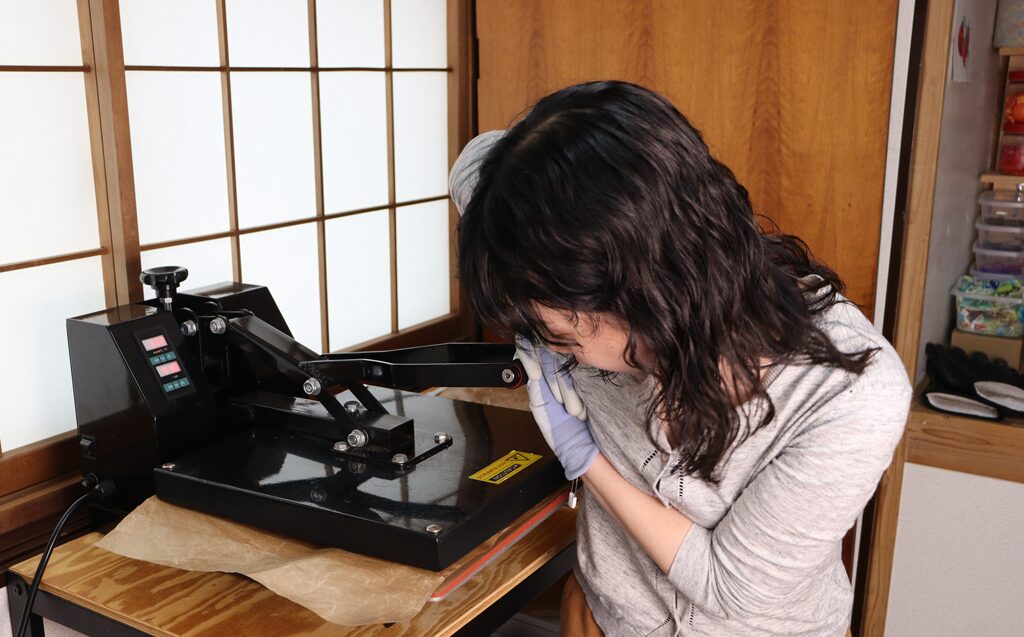

熱で成形

このヒートプレス機は最高温度200℃まで加熱ができ、熱によってプラスチックを溶かして加工します。 もともとは洋服にプリントをするためのヒートプレス機で、それを再利用しているそうです。

熱加工できるプラスチック素材は、PP(ポリプロピレン)やPE(ポリエチレン)など、 融点が200℃以下の素材。 PET(ポリエチレンテレフタレート)のように融点が255℃以上とされるプラスチックは、ヒートプレス機の温度上限を超えるため、加工できません。

ペットボトルのキャップに使われている素材は主にPPやPEで構成されているため、問題なく加工ができます。 また、ガシャポンカプセルもほとんどがPP製とされており、加工に適しているのだそう。

ヒートプレス機の上に金型をセットし、枠の中に先ほど粉砕したプラスチックごみを入れていきます。

この金型の形状は、すべて太田さん自身がデザインしたもので、板金加工の職人さんに依頼して製作してもらった特注品なのだそう。 さまざまな形を選んで加工できるのも、この体験の楽しみのひとつです。

ハンドルを下げてプレスし、そのまましばらく置いておきます。

待つこと約5分。ハンドルを開けると…

プラスチックが溶けて、カラフルな型ができあがりました!

この後は時間を置いて冷やして、やすりなどで形を整えて完成です。

ついに、オリジナルの再生プラキーホルダー&コースターができあがりました!

捨てるはずだったペットボトルのフタが、こんなにきれいに生まれ変わりました。

プラスチックごみを砕いて、色を組み合わせて、オリジナルのグッズを作る。 なかなかできない体験に、童心に帰ったような気持ちでワクワクしながら取り組みました。

普段なら何気なく捨ててしまう小さなプラスチックごみも、手をかければこんなに楽しく生まれ変わるんだ、と感動しました。 “ごみ”として終わらせない方法を知ることの大切さをあらためて感じます。

身近なものから環境のことを考えるきっかけになる、そんな体験になりました。

太田さんが活動をはじめたきっかけ

もともと、太田さんは「大量生産・大量消費・大量廃棄」といった現代社会のあり方に強い関心を持っていたといいます。

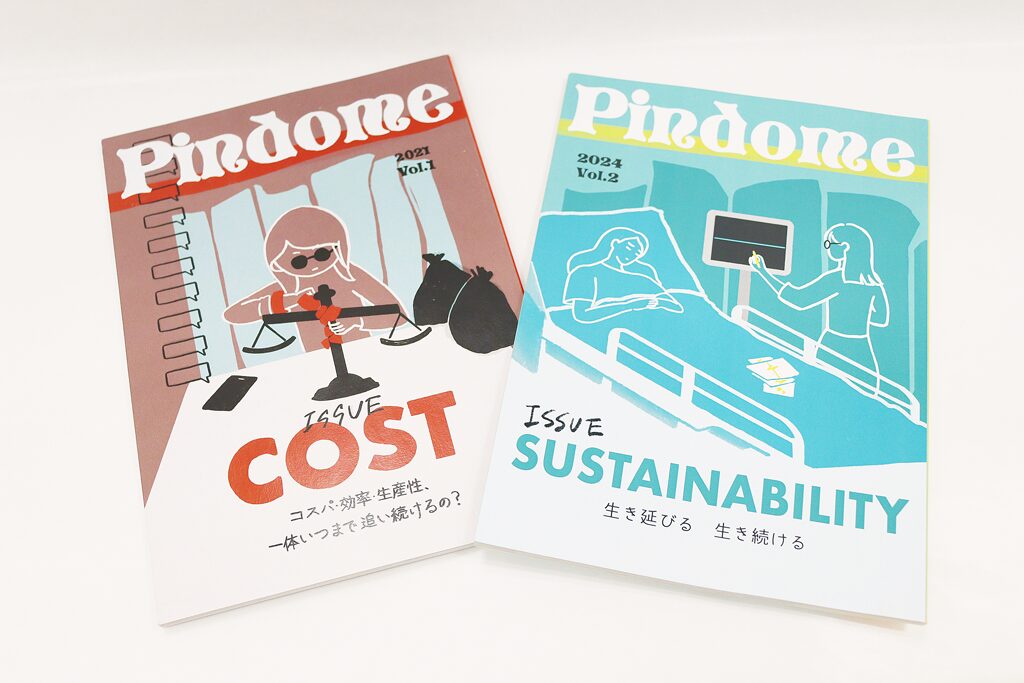

大学時代は環境情報学部に在籍し、卒業制作では、企画からデザイン、編集、印刷に至るまでをすべて自分で手がけた雑誌(ZINE)を制作しました。 「コスパとは何か?」をテーマに、ファッションや食、言葉など多様な視点から探り、有識者へのインタビューや独自の考えを掲載しています。

太田さんは、新卒で入社した会社が完全リモートワークだったため自宅にいる時間が多く、ふと「もっとカラフルな机で仕事したいな」と考えるように。 そんな折に偶然目にしたのが、世界中で展開されている再生プラスチックのプロジェクト「プレシャスプラスチック(※)」でした。

捨てられるはずだったプラスチックを原料に、カラフルで個性的な家具や雑貨を生み出す取り組みに強く心を動かされ、「ごみの可能性」に目を向けるように。 この出会いをきっかけに、プラスチックごみに新たな価値を見出す活動をスタートさせました。

(※)プレシャスプラスチック(Precious Plastic)

オランダのデザイナー Dave Hakkens氏 が2012年にスタートしたオープンソースのプロジェクト。 プラスチックリサイクルに取り組むために必要なソリューションを共有しており、世界中で700以上の コミュニティが 活動中。

プラスチック問題と向き合う|大量生産・大量消費の現状

現代社会は、大量生産・大量消費・大量廃棄が当たり前になっています。 このライフスタイルは地球にかなりの負担をかけていて、限界が近づいているのが現実です。

プラスチックの過剰な使用と廃棄は、海洋汚染や生態系の破壊など、さまざまな問題を引き起こしています。 世界のプラスチック生産量は1950年代の約200万トンから、2015年には4億700万トンに急増。 適切に処理されずに自然に流れ出ることも多く、世界の海洋に流入するプラスチックごみの年間推定量は約800万トンに及ぶとされています。

そして、そのプラスチックごみのうち、使い捨てのペットボトルやレジ袋、食品トレーなどの 「包装用プラスチック」が全体の約半分(47%)を占めており、プラスチックごみの増加に大きく影響しています。

だからこそ、再生プラスチックのように「循環を意識したものづくり」が注目されています。 捨てるはずだったプラスチックをうまく再利用することで、ごみをなくし、資源の無駄をなくし、環境への負担も軽くできます。 こうした取り組みが、持続可能な社会を作るための第一歩になるのではないでしょうか。

“ごみ”じゃないかもしれない

かつて「ごみ」と呼ばれていたものが、もう一度「モノ」として息を吹き返す。

その変化を目の前で体験すると、捨てることが当たり前だった日常に、少しだけ立ち止まって考えるきっかけが生まれます。

未来のためにできることは、意外と身近なところにあるのかもしれません。

\スタッフが探訪した様子をレポート!/

【参考】

環境省|環境白書 第1節 3 地球規模での社会、経済との関わりからみた環境の状況

環境省|令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 状況第1部第3章第2節 ライフスタイルシフト

WWFジャパン|海洋プラスチック問題について

カンキョーダイナリーでは、環境問題に対していま私たちができることを、「紙で環境対策」という視点で情報発信しています。カンキョーダイナリーとコラボしたい方、運営会社である紙加工メーカー大昭和紙工産業の取り組みについて興味のある方など、お気軽にお問い合わせください。