毎日の食卓に並ぶ野菜や果物。その生産方法が、私たちの健康だけでなく、地球の未来にも深く関わっていることをご存知でしょうか?

近年、土壌を再生し、地球を救う「リジェネラティブ農業」という、持続可能な農業が注目されています。慣行農業が抱える課題を克服し、地球と調和する食料生産を実現するためのリジェネラティブ農業について、事例も紹介しながらわかりやすく解説します。

目次

リジェネラティブ農業−土と生き物が織りなす豊かな未来

地球の未来を左右する農業のあり方として、近年、リジェネラティブ農業が熱い視線を集めています。それは、大量生産や、単なる現状維持を目指すのではなく、土壌と生態系を積極的に回復させるという、革新的な考え方に基づいた農法です。

この変革の波は、一体なぜ、今の時代に求められているのでしょうか。そして、私たちの食と地球の未来に、どのような可能性をもたらしてくれるのでしょうか。

リジェネラティブ農業の基本的な考え方

リジェネラティブ農業は、土壌や生態系の回復を出発点とし、自然の循環を最大限に活かすアプローチです。単に環境負荷を減らすだけでなく、土壌有機物の増加や炭素の土壌貯留を積極的に進め、地球温暖化の緩和にもつながります。

農薬や化学肥料の使用を極力抑え、不耕起や被覆作物、輪作などの技術を組み合わせることで、土壌の健康と生物多様性を高めます。こうした包括的な実践が、持続可能な食料生産と環境保全の両立を可能にし、社会全体の安心と豊かさにつながることが期待できます。

古くて新しい自然界のエコシステムに沿った農業

リジェネラティブ農業の実践は、自然界の巧みな仕組みに学び、それを農場に取り入れることから始まります。実は、このような農法は決して新しいものではなく、世界各地で古くから行われてきた伝統的な農業の中に、リジェネラティブ農業に活かせる知恵が多く存在します。

例えば、多様な作物を輪作することで、特定の病害虫の発生を抑制し、土壌の栄養バランスを改善することは、古くから行われてきた農法です。また、傾斜地を利用した棚田では、土壌の流出を防ぎ、水を効率的に利用するだけでなく、多様な生物の生息地となり、生態系を豊かにする役割も果たしています。

なぜ今「リジェネラティブ農業」が注目されるのか

現代、主流の農業・農法は、食料の安定供給に大きく貢献してきた一方で、土壌の劣化、生物多様性の損失、気候変動への影響など、様々な環境問題を引き起こしてきました。多方面による研究で、有機栽培や農薬節減栽培が生物多様性の保全に寄与することが示されています。

その考え方をさらに発展させたリジェネラティブ農業は、より積極的な環境改善と、持続可能な食料生産の両立ができるという期待を集めています。地球規模での環境意識の高まりと、将来世代への責任という観点からも、リジェネラティブ農業がいま注目されるのは必然と言えるでしょう。

従来の農業(慣行農業)の問題点

効率と大量生産を追求してきた慣行農業は、化学肥料や農薬の多用、頻繁な耕うん(土の撹拌)によって、土壌の健康や生態系に大きな負荷をかけてきました。化学肥料は土壌の微生物多様性を損ない、やがて土地の生産力を低下させる要因となります。

また、農薬の過度な使用は害虫の薬剤耐性を招き、さらなる農薬投入の悪循環を生み出します。当たり前に行われてきた頻繁な耕うんは、土壌有機物を減少させ、CO2の大気中への放出や土壌侵食の進行につながることもわかってきました。こうした問題は、環境負荷の増大だけでなく、農業そのものの持続性を脅かしているのです。

リジェネラティブ農業は、伝統的な知恵と現代的な技術を融合させ、土壌と生態系の健康を回復させることで、持続可能な農業を実現する可能性を秘めています。それは、地球と調和し、未来世代に豊かな大地を受け継ぐための重要な鍵となるでしょう。

\「土壌」は環境問題解決に重要!/

「人類の最大の環境破壊は農業」って本当?

日々の食卓を支える農業が、実は地球規模で深刻な環境負荷をもたらしている現実は、まだ十分に知られていません。農業は人類の発展とともに進化し、食料供給の基盤を築いてきましたが、その一方で、気候変動や生物多様性の喪失、水資源の枯渇、土壌劣化など、さまざまな環境問題の主な要因ともなっています。

現代の大規模な農業は、地球温暖化を加速させる温室効果ガスの排出源であり、森林破壊や生態系の変化を引き起こす要因ともなっています。こうした事実を踏まえ、私たちが普段何気なく享受している食料生産の裏側に目を向ける必要があります。

従来の農業が地球環境に与える負荷

現代農業は、食料の大量生産を実現する一方で、地球規模の環境問題を引き起こしています。世界の温室効果ガス排出量の約4分の1は農業に由来し、家畜からのメタン、肥料由来の一酸化二窒素(亜酸化窒素)、土地転換による二酸化炭素が主な要因となっています。

また、農地拡大のための森林伐採や大規模灌漑(かんがい)事業は、アラル海の縮小やアマゾンの森林減少など、地域の生態系に不可逆的な変化をもたらしてきました。化学肥料や農薬の多用は、土壌や水質の汚染、生物多様性の低下、そして薬剤耐性を持つ害虫や雑草の発生を招いています。

こうした環境負荷は、農業生産そのものの持続性をも脅かす深刻な課題となっています。

\牛のゲップが地球温暖化の原因?!/

日本の食料生産の課題

日本の農業も、高温多湿な気候条件や農家の高齢化といった特有の課題を抱えながら、環境負荷の低減と安定的な食料供給の両立を目指す必要に迫られています。日本の気候は病害虫が発生しやすく、品質の良い農作物を安定的に供給するためには、適切な病害虫対策が必要です。

しかし、化学農薬に過度に依存した病害虫の予防・駆除は、薬剤耐性を持つ病害虫の出現を招き、より一層の農薬使用を招く可能性があります。過去20年間で単位面積当たりの農薬使用量は減少傾向にあるものの、依然として化学農薬への依存度は高く、環境への負荷軽減が求められています。

同時に、こうした状況に対し、生産者の環境保全への取り組みを消費者に伝える「見える化」の動きも出ています。例えば、コメ、トマト、キュウリを対象に温室効果ガス簡易算定シートが作成され、削減率に応じたラベル表示の検証が行われています。対象品目はまだ限られていますが、今後は、生産物に安全性のみではなく、生物多様性保全といったより広範な指標を加えることが重要となるでしょう。

出典:農林水産省|農産物の環境負荷低減に関する評価・表示ガイドラインp.23(2025年4月)

出典:農林水産省|見つけて!農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」

食料の安定供給のためには

食料の安定供給は、社会の根幹を支える重要な要素です。しかし、そのために環境への配慮を怠ることは、長期的に見ると食料生産の基盤そのものを揺るがすことになりかねません。化学農薬のリスクを低減し、環境負荷を軽減する取り組みは、世界の大規模農園や日本の農業にとって重要な課題なのです。

また、先進国では食品ロスの削減も重要な課題です。特に事業系の食品ロスは依然として多く、商習慣の見直しや、鮮度保持技術の開発、そして消費者への啓発を通じて、更なる削減努力が求められます。日本政府は将来的に、生産現場だけでなく、加工、流通、消費といったフードチェーン全体で、環境負荷を低減する持続可能なシステムの構築を目指しています。

\地球温暖化に影響の大きい食品ロス/

産業・エネルギー・廃棄物処理:人間の暮らしの循環型社会

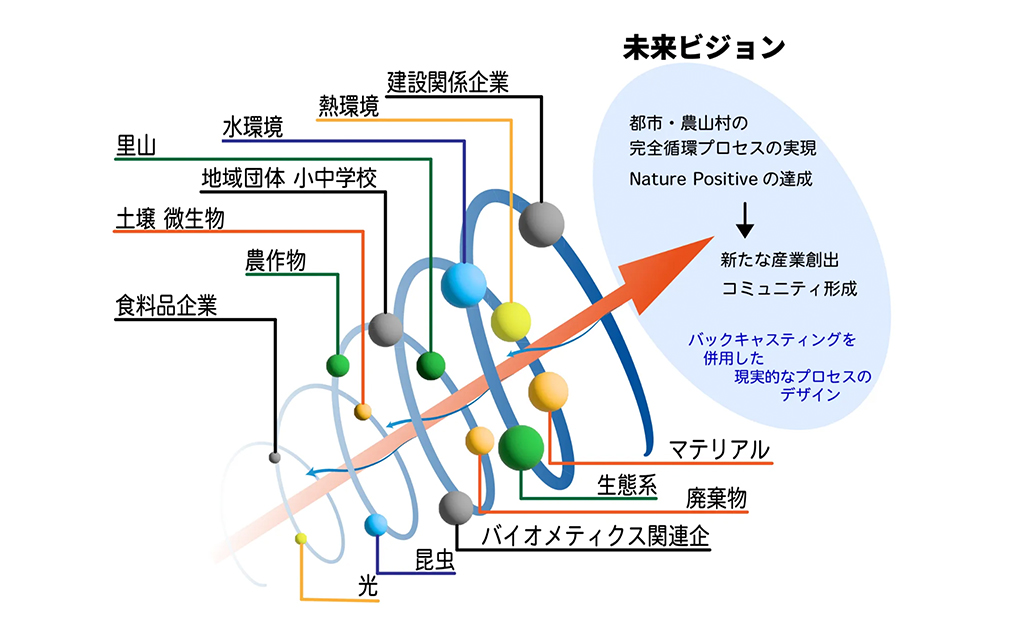

出典:九州大学|バイオサーキュラーランドスケープデザイン

農業の環境負荷低減は、食料生産の現場だけでなく、私たちの社会全体のあり方と深く関わっています。持続可能な社会を構築するためには、産業、エネルギー、廃棄物処理といったあらゆる分野で、自然の循環機能を意識し、連携の取れた取り組みが必要です。

廃棄物を資源として捉え、再利用する循環経済へ移行することで、枯渇性資源の採取をできる限り減らし、再生可能なエネルギーへの転換を進めることが重要になります。人間の暮らし全体を自然の循環の中に組み込み、地球全体で共生していく視点を持つことこそが、真の意味での持続可能な社会の実現に繋がるでしょう。

このように、地球規模で考えれば、人類は農業によって自然を大きく変えてきました。現代の農業は、食料を供給する一方で、環境への負荷も無視できないほど大きくなっています。持続可能な未来のためには、私たちは食料生産のあり方を見直し、環境との調和を目指す必要があるのです。

\持続可能な循環型社会「サーキュラーエコノミー」/

リジェネラティブ農業の仕組み

土壌を単なる「作物の育つ場」ではなく、生き物たちが共生する生態系としてとらえることが、リジェネラティブ農業の核心です。この農法は大規模農場だけのものではなく、家庭菜園でも実践可能な自然の原理を活用しています。

土の生命力を引き出す4つの鍵を、家庭菜園への活かし方とともに確認していきましょう。

1.土壌を耕さない:微生物の活動を活性化

従来の農業と決定的に異なる点は、土を耕さずに微生物のネットワークを生かす点にあります。土中には1gあたり約10億匹もの微生物が存在し、有機物の分解や養分の供給を担っています。耕すことでこの生態系が破壊され、土壌が疲弊する現象は、世界中の農地で確認されています。

リジェネラティブ農業では、土壌を極力耕さず、植物の残渣や落ち葉などの有機物を土の表面に残す不耕起栽培を基本とします。これにより、微生物は安定した環境で活動を継続でき、有機物の分解と栄養の循環が自然に行われます。

家庭菜園では、収穫後の野菜の茎葉や、庭の落ち葉、刈った草などを土の表面に敷くマルチングが有効です。これは、土壌の乾燥を防ぎ、温度を安定させるだけでなく、微生物の住処となり、徐々に分解されて豊かな有機物を土に供給します。もし土が固くなっている場合は、耕うん機を使うのではなく、植物の根が伸びやすいように、スコップなどで浅く土の表面を優しくほぐす程度に留めるのが理想的です。

2.多様な植物を育てる:生態系の多様性を促進

単一の作物を同じ場所で育て続けると、特定の病害虫が発生しやすくなり、土壌の栄養バランスも偏ってしまいます。 自然界では、多様な植物がお互いに影響を与え合いながら共存しており、その多様性こそが生態系の安定につながっています。

リジェネラティブ農業では、この自然の仕組みを農場に取り入れ、輪作や混植といった方法で多様な植物を育てます。これにより、病害虫の発生を抑制し、土壌の栄養バランスを改善、さらには多様な微生物の育成を促すことができます。

家庭菜園でも、毎年同じ野菜ばかりを作るのではなく、異なる種類の野菜を順番に植える輪作を意識してみましょう。また、コンパニオンプランツと呼ばれる、互いの成長を助けたり、害虫を遠ざけたりする効果のある植物を組み合わせて植えるのも有効です。

<p例えば、トマトのそばにバジルを植えると、風味が増し、害虫予防にもなると言われています。庭の限られたスペースでも、ハーブ類や花などを野菜と一緒に植えることで、生態系の多様性を高めることができます。リジェネラティブ農業の一種であるアグロフォレストリーでも、多様な樹木と作物を共生させることで、豊かな生態系を育んでいます。

3.化学肥料や農薬に頼らない:自然のバランスを尊重

化学肥料は、植物の生育を促進する一方で、土壌微生物の活動を抑制し、土壌構造を悪化させる可能性があります。 また、化学農薬は害虫だけでなく、益虫や土壌微生物にも影響を与え、自然のバランスを崩してしまう恐れがあります。

リジェネラティブ農業では、化学肥料や農薬に頼らず、堆肥や緑肥などの有機物を利用した土づくりを基本とします。これにより、土壌本来の力を引き出し、植物が病害虫に強く育つ環境を作ります。家庭菜園では、生ゴミや落ち葉などを活用した自家製堆肥作りに挑戦してみましょう。

また、雑草は完全に除去するのではなく、草刈りやマルチングで管理し、土壌の有機物供給源とすることもできます。病害虫対策としては、天敵となる昆虫を呼び込む植物を植えたり、木酢液や自然由来の農薬を利用するなど、自然の力を活用した方法を取り入れると良いでしょう。

4.動物の飼育:植物以外の生き物との連携

農業は、植物だけでなく、様々な生き物との関わりによって成り立っています。 例えば、家畜の糞尿は貴重な有機肥料となり、昆虫は受粉を助け、土壌の微生物は有機物を分解します。

リジェネラティブ農業では、これらの生き物との連携を重視し、農場全体の生態系のバランスを最適化します。家庭菜園で大規模な動物飼育は難しいかもしれませんが、コンポストで生ゴミを堆肥化したり、益虫を呼び込むような植物を植えたりすることは可能です。植物以外の生き物との連携を意識することで、より豊かな土壌と生態系を育むことができます。

リジェネラティブ農業の基本は、土壌を単なる作物の栽培基盤として捉えるのではなく、生きた生態系として理解し、その機能を最大限に引き出すという考え方です。これらの仕組みを家庭菜園に取り入れることで、より健康的で美味しい野菜を育てられるだけでなく、地道な地球環境保全への貢献にもなります。

\都市でもできる「農的」ライフスタイル/

リジェネラティブ農業と他の農法の違い

毎日の食卓に並ぶ野菜や果物。それらがどのように育てられたのかを知ることは、私たちの健康だけでなく、地球の未来を考える上でも大切な一歩です。以前は様々な表現で消費者に伝えられていた農産物の栽培方法ですが、現在はより分かりやすい情報提供が進んでいます。

代表的な農業の方法とその特徴について確認し、リジェネラティブ農業との違いを見ていきましょう。

有機栽培

有機栽培は、自然の力を最大限に活かし、環境への負荷をできる限り少なくする方法です。 具体的には、以下の2点が原則とされています。

- 播種または植え付けの前から2年以上(多年生作物の場合は3年以上)の間、化学合成された農薬や肥料を使用しない

- 種子や苗も有機的に栽培されたものを使う

このような厳しい基準を守ることで、土壌の微生物が活発になり、植物本来の生命力が引き出されます。有機JASマークはこの基準をクリアした農産物にのみ表示できる、信頼の証となります。このマークを目印に選ぶことで、環境に配慮した農産物を安心して食卓に取り入れることができるでしょう。

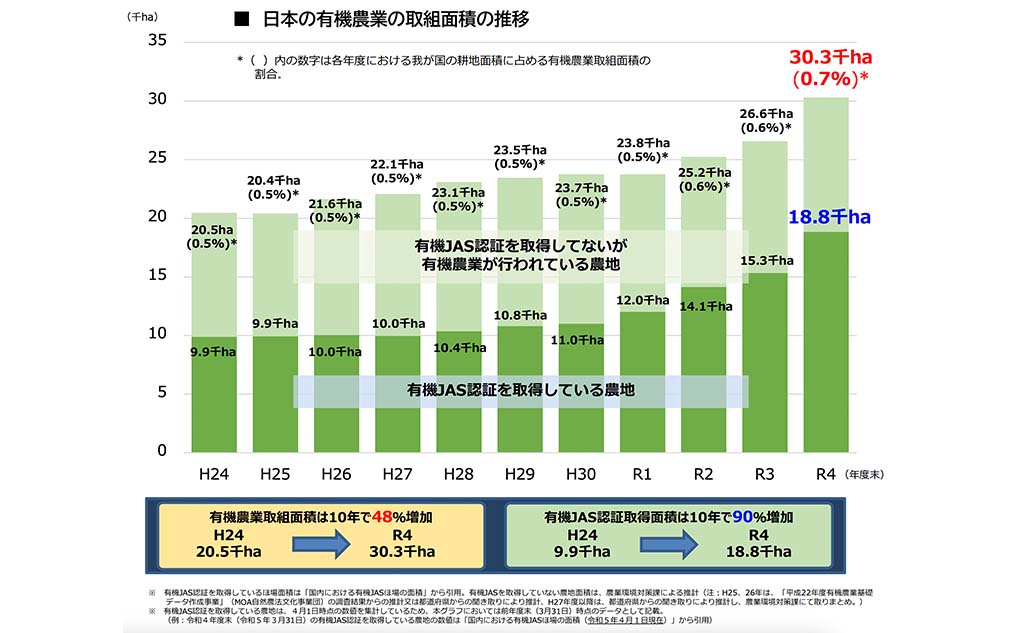

有機栽培は手間がかかるため、一般的に価格が高くなる傾向があります。しかし、消費者の価値観の変化によるニーズもあり、日本の有機農業が行われる面積は増加傾向にあります。

出典:農林水産省|日本の有機農業の取組面積について(2024年8月)

無農薬栽培

「無農薬栽培」という言葉は、現在、農産物の表示において原則として使用が禁止されています。その理由は、生産者によって「無農薬」の定義が異なり、消費者に誤解を与えやすかったためです。

過去には、ある期間だけ農薬を使用しなかった農産物が「無農薬」と表示されることもあり、消費者が期待する安全性と異なる場合がありました。現在、農薬を一切使用せずに栽培された農産物であっても、「有機JAS認証」を取得していない場合は、その旨を直接的に表示することはできません。

消費者は、「無農薬」という表示に惑わされることなく、後述する「特別栽培」などの情報を参考に、より具体的な栽培方法について確認することが重要です。

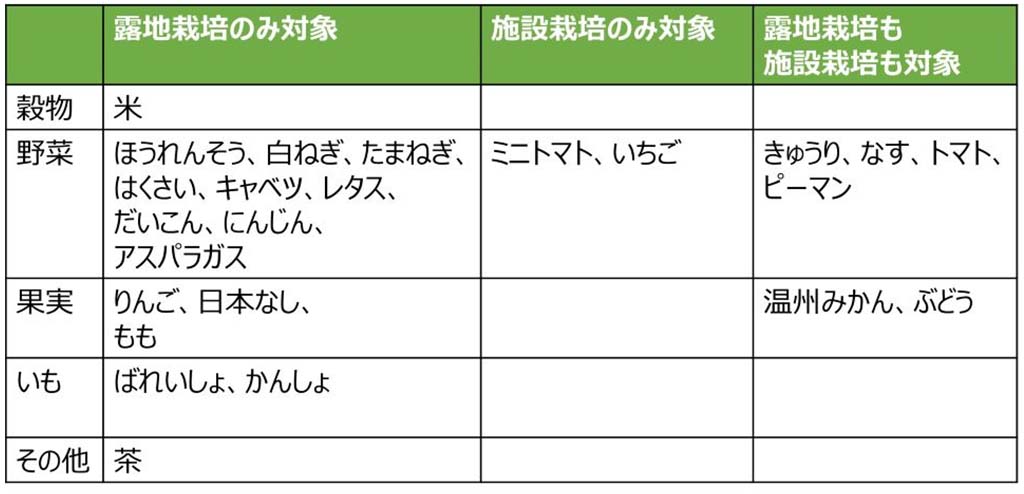

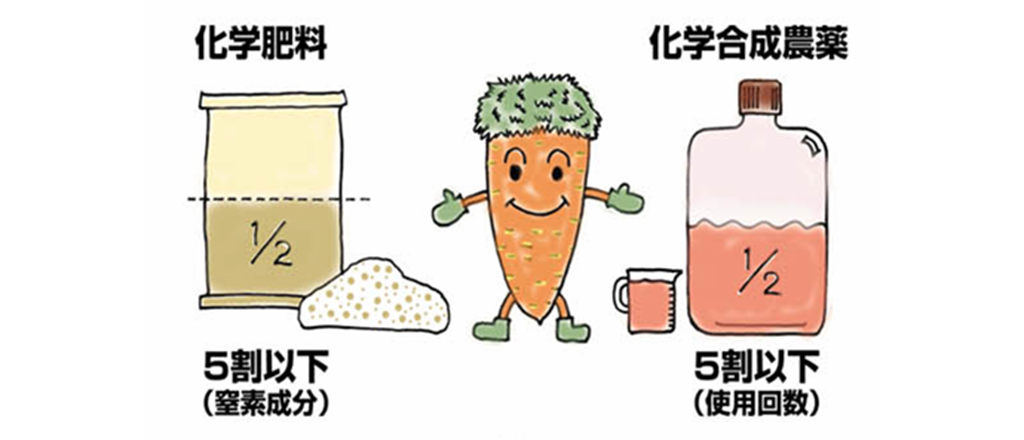

特別栽培

特別栽培は、化学合成農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量を、その地域における慣行レベルと比較して5割以下に削減して栽培された農産物です。この栽培方法では、環境への負荷を低減しつつ、一定の生産量を確保することが目指されています。

特別栽培農産物には、削減対象の農薬と化学肥料のそれぞれの削減割合が表示されるため、消費者はどの程度農薬や化学肥料の使用が抑えられているのかを具体的に把握できます。地域の慣行レベルは各自治体によって異なるため、表示を確認することで、より客観的な判断が可能になります。

特別栽培は、有機栽培への移行段階として取り組む生産者も多く、より環境に配慮した農産物を選ぶ選択肢の一つとなります。

出典:農林水産省|特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

自然栽培

自然栽培は、肥料や農薬だけでなく、除草剤や家畜堆肥などの動物性有機肥料も原則として使用せず、自然の力で農作物を育てる栽培方法です。土壌本来の力を引き出し、植物が持つ生命力を最大限に活かすことを重視します。

自然栽培には、法律に基づく明確な基準や認証制度は存在しないため、その栽培方法は生産者によって異なります。自然栽培の農産物を購入する際は、生産者の理念や具体的な栽培方法について情報を得ることが大切です。

自然栽培は、極めて環境負荷が低い栽培方法と言えますが、栽培管理が難しく、収量が安定しない場合もあります。

リジェネラティブ農業との違い

ここで紹介した4つの農法について、表で比較してみましょう。

代表的な農法の比較

| 栽培方法 | リジェネラティブ農業との違い |

| 有機栽培 | 有機栽培は主に、環境への負荷を低減し、食料の安全性向上と消費者に安心感を与えることを目的としている |

| 無農薬栽培 | 無農薬栽培では(過去の認識として)農薬を使用しない。リジェネラティブ農業は、農薬の使用を減らすことを目指すが、土壌生態系の回復を最優先とするため、必要に応じて農薬を使用する場合もある |

| 特別栽培 | 特別栽培では環境への負荷を低減しつつ、一定の生産量を確保することが目指される。リジェネラティブ農業は、農薬や肥料の使用が減る場合が多いが、生産量よりも土壌の質を重視するという点で、特別栽培とは考え方が異なる |

| 自然栽培 | 自然の力を活用するという点は共通するが、リジェネラティブ農業は自然栽培よりも科学的根拠に基づいた明確な農法を体系化して実践する |

このように、様々な農法が存在しますが、それぞれに環境への配慮や生産方法において異なる特徴があります。消費者はこれらの違いを理解し、自身の価値観やニーズに合った選択をすることが大切です。

\有機栽培を行う高橋農園にインタビュー!/

リジェネラティブ農業と循環型農業

持続可能な社会の実現に向けて、農業のあり方を見直す動きが世界中で加速しています。「循環型農業」は、リジェネラティブ農業とともに、その最前線に立つ概念です。この二つはそれぞれのアプローチから、土壌を再生し、生態系を豊かにしながら、食料生産を持続可能なものにすることを目指しています。

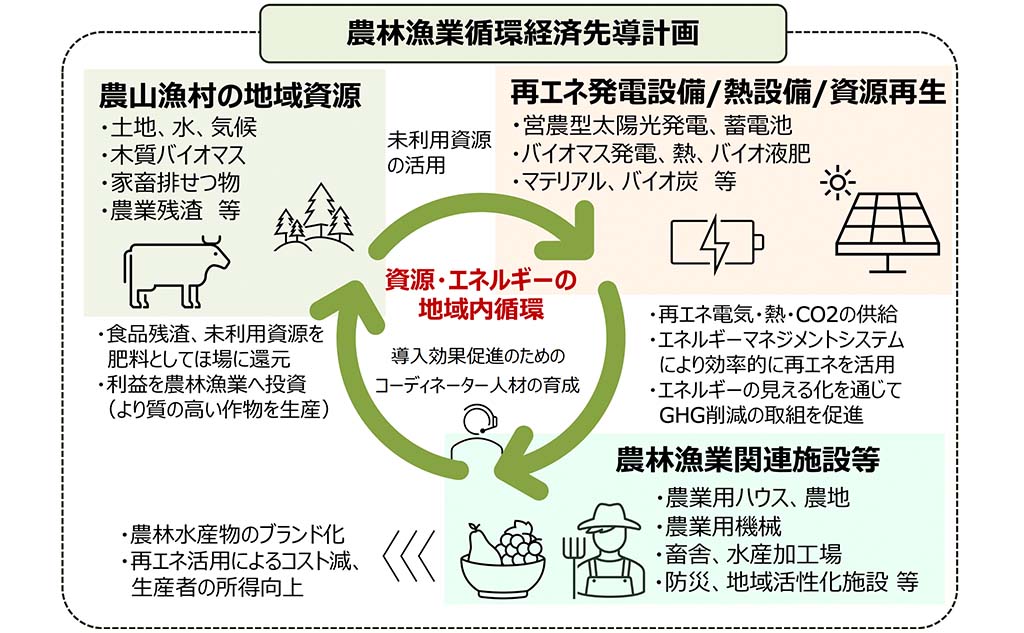

循環型農業とは

循環型農業は、農業のプロセスにおいて資源を最大限に活用し、廃棄物をできる限り減らすことを目指す農業のあり方です。これは、社会全体の資源循環を重視する「循環型社会(サーキュラーエコノミー)」の考え方を農業に応用したもので、環境への負荷を低減し、持続可能な食料生産システムを構築するための重要な柱となります。

出典:農林水産省|農林漁業を核とした循環経済先導地域づくりp.5(2025年1月)

具体的には、再生可能な資源の利用を優先し、農業生産から生じる有機性廃棄物を堆肥や飼料として再利用するなど、資源が地域農業の中で循環する仕組みを作ります。また、バイオマス発電などのエネルギー分野との連携も重要です。

循環型農業では、農業を単独の産業として捉えるのではなく、地域社会の他の産業や自然環境との複合的なつながりの中で、連携して資源の流れを持続可能なものに変革していきます。

リジェネラティブ農業の課題

リジェネラティブ農業は、土壌の健康を回復させ、生態系を再生することを重視する農業ですが、その導入にはいくつかの課題が存在します。例えば、慣行農業からリジェネラティブ農業への転換期には、土壌の状態が不安定になり、作物の収穫量が一時的に減少することがあります。

また、リジェネラティブ農業で重要な土壌有機物の増加や生物多様性の向上といった効果は、長期的な視点で見なければ理解しにくいものです。従来の慣行栽培とは異なる農業技術や知識が求められるため、生産者にとって新たな学びと適応も必要です。

さらに、リジェネラティブ農業には統一された基準や認証制度がまだ確立されていないため、その効果や品質を消費者が評価しにくいという側面もあります。慣行農業からリジェネラティブ農業に移行するのは、とくに規模の大きい農家にとっては簡単なことではありません。

リジェネラティブ農業と循環型農業の相乗効果

リジェネラティブ農業と循環型農業は、それぞれ異なる焦点を持ちながらも、相互に補完し合い、大きな相乗効果を生み出す可能性があります。慣行農業からリジェネラティブ農業への転換にあたって、土壌の改良ができる有機堆肥などを地域の循環型農業システムから供給できれば、農家は大きく収穫量を減らすことなく移行できる可能性があります。

健康な土壌は農業生産における資源の利用効率を高め、外部からの投入資源への依存度を下げます。有機物が豊富で生物多様性に富んだ土壌になれば、保水性や保肥力が高まり、化学肥料の使用量を削減することが可能です。

また、リジェネラティブ農業によって生み出される副産物や食品廃棄物は、循環型農業の枠組みで堆肥やバイオマスエネルギーとして有効活用され、廃棄物削減と資源循環を促進します。このように、リジェネラティブな農業の実践は、循環型農業における資源の材料をより良いものにし、資源を無駄なく活用する上で重要な役割を果たします。

地域全体で持続可能な産業構造を構築

リジェネラティブ農業と循環型農業の考え方を地域全体で統合することで、地域に根ざした持続可能な産業構造を築くことができます。地域の農業生産者がリジェネラティブな農法を導入し、そこで生じる有機性資源が食品加工業やエネルギー産業、自治体のリサイクルシステムへとつながり、地域全体で資源が循環するシステムが出来上がっていくのです。

これにより、地域内での資源自給率が高まり、輸送コストや環境負荷の低減、新たな地域ビジネスや雇用機会の創出も期待できます。リジェネラティブ農業と循環型農業を核とした地域産業の活性化は、環境負荷の低減と地域経済の循環的な発展を両立させるための重要な戦略的アプローチと言えるでしょう。

リジェネラティブ農業による地球環境の再生と、循環型農業による資源の効率的な利用の二つの考え方は競合するものではなく、むしろ手を取り合って進むべきものです。その連携は未来の農業のあり方を見出す重要な鍵となります。

リジェネラティブ農業・循環型農業の取り組み事例

理想論だけではない、地球と共生する農業の形が、世界各地で着実に広がりを見せています。リジェネラティブ農業や循環型農業は、革新的なアイデアと情熱を持った人々によって実践され、具体的な成果を上げ始めています。

フルッタフルッタのアグロフォレストリー

アサイーをはじめとするアマゾンの恵みを日本に届ける株式会社フルッタフルッタは、単に農産物を輸入するだけでなく、その生産方法にも深く関わっています。注目したのは、アマゾンの自然の力を活かすアグロフォレストリー(※1)という農法です。これは、単一の作物を栽培するのではなく、森林の中に多様な樹木や作物を共生させることで、生態系の多様性を守りながら農業を行うというもので、リジェネラティブ農業の一つです。

(※1)アグロフォレストリー

アグロフォレストリーは、農地で木を育て、作物や家畜と組み合わせる農法。日陰を作り、土壌を守り、生物多様性を高める効果がある。熱帯地域で古くから行われており、近年、アマゾンの熱帯雨林再生や、カカオ栽培での森林保全など、持続可能な農業として注目されている。

ブラジルのトメアスという地域では、1930年代から日系移民が中心となり、アグロフォレストリーの取り組みが始まりました。フルッタフルッタは、この地に根付いた知恵と技術を尊重し、地域住民と協力しながらアグロフォレストリーを推進しています。

具体的には、アサイーの木だけでなく、カカオやパッションフルーツ、香辛料など、様々な種類の植物を共に育てることで、土壌の栄養バランスを保ちながら、健全な生態系を構築することで病害虫の大量発生を抑制する効果が期待できます。また、多様な作物を植えることで、農家も一年を通して様々な作物を収穫でき、継続して収入を得ることができます。

この取り組みは、環境保全だけでなく、地域経済の活性化にも貢献しています。アグロフォレストリーによって多様な作物が生産されることで、地域住民の収入源が増え、生活の安定や治安の改善につながっています。フルッタフルッタは、このような持続可能な方法でアマゾンの恵みを届け、私たち消費者に自然の恵みと環境保全の両立という価値を同時に提供しています。

木村秋則さんの自然農法

木村秋則さんの自然農法は、肥料や農薬を一切使わず、自然の力を最大限に引き出す農法です。畑そのものが持つ生命力を高め、多様な生物が共生する豊かな土壌を育むことを重視します。絶対に不可能と言われた無農薬リンゴの栽培に成功したことは「奇跡のリンゴ」として話題を集め、映画化もされています。

木村さんの農法は、長年の試行錯誤と、自然への深い洞察から生まれました。慣行栽培で農薬による体調不良を経験したことが、農薬を使わない栽培への転換のきっかけとなりました。当初は収穫が激減するなど困難を極めましたが、諦めずに土と向き合い続けた結果、農薬や肥料に頼らない健康なリンゴの栽培に成功したのです。

自然農法の核心は、土壌の微生物の多様性を高め、生態系のバランスを取り戻すことにあります。雑草を敵とみなさず、共生する存在として捉え、必要以上に手を加えないことが特徴です。これにより、土壌は本来の力を取り戻し、作物は病害虫に強く育ちます。

木村さんの取り組みは、単に農作物を生産するだけでなく、自然との共生という普遍的な価値を私たちに教えてくれます。彼の哲学は、持続可能な農業のあり方を示すだけでなく、現代社会における人間と自然の関係性を見つめ直すきっかけを与えてくれるでしょう。

AGRIKOのアクアポニックス

俳優の小林涼子さんが代表取締役を務める株式会社AGRIKOは、アクアポニックスという魚の養殖と水耕栽培を組み合わせた循環型農業を実践しています。魚の排泄物を植物の栄養源として活用し、浄化された水が再び魚の養殖に利用されるこのシステムは、水資源を効率的に利用し、廃棄物を最小限に抑える、まさに循環型のモデルです。

AGRIKO FARMでは、ビルの屋上で植物と魚が共に育っています。このユニークな取り組みは、都市における新たな食料生産の可能性を示すだけでなく、農福連携という社会的な意義も持っています。ここでは、障がいのある方が農業分野で活躍する場を提供し、自信や生きがいを持って社会参加を実現していくことも目指しているのです。

さらに、アクアポニックスで作られた野菜は、農園の下階にあるカフェや提携する飲食店に直接届けられ、「farm to table(農場から食卓へ)」を実現しています。消費者との距離が近いことで、食の安全やトレーサビリティへの関心が高まり、持続可能な食の選択を促す効果も期待できます。

アクアポニックスの導入は、従来の土地利用型農業による環境負荷を低減する効果も持つため、より広範な意味でリジェネラティブなアプローチと捉えることもできるでしょう。

\小林涼子さんにお話を伺いました/

福岡県嘉麻市のカブトムシ飼育

福岡県嘉麻市は、昆虫を活用した新たな産業の育成を目指す「昆虫産業都市構想」を推進しています。その一環として、カブトムシの飼育など、昆虫の多様な機能を活かした取り組みが進められています。

嘉麻市が昆虫産業に着目した背景には、人口減少や少子高齢化といった地域の課題があります。少ない資源で生産が可能で、環境負荷が低い昆虫養殖(※2)は、持続可能な産業として、大きな可能性を秘めています。市が所有する廃校を活用して、九州大学との連携で実証実験が始められており、雇用創出や地域の活性化に貢献することが期待されています。

(※2)昆虫養殖の環境負荷

昆虫は体内で尿素を無毒化し再利用する高効率な窒素循環システムを持つため、哺乳類よりも水の消費が極めて少ない。さらに、脂質を運ぶリポホリンは繰り返し使われ、エネルギー消費を抑制する独自の仕組みがある。これらの生理機能により、昆虫飼育の環境負荷は、同量のタンパク質を哺乳類や鳥類を養殖して得る場合に比べて、大幅に低減できる。このことから、国連食糧農業機関(FAO)も昆虫食の持続可能性を提唱している。

市内では、PTA企画で児童生徒による昆虫飼育が教育の一環として取り組まれたり、市内事業者による昆虫観察ツアーが実施されたりするなど、地域全体で昆虫への関心を高める動きが見られます。また、昆虫の餌として活用できる竹やおがくず、野菜の残渣などの産業廃棄物の提供に協力的な市内事業者も存在します。

カブトムシの飼育は、現時点では直接的な食料生産ではありませんが、地域資源の有効活用という点で循環型農業と深く関連します。例えば、カブトムシの幼虫が分解する堆肥は、有機農業の貴重な土壌改良材となり得ます。また、カブトムシの飼育残渣も、他の有用な資源として再利用できる可能性があります。

昆虫は生物多様性の重要な要素であり、リジェネラティブ農業が目指す生態系の健全化にも貢献します。この嘉麻市の先進的な取り組みは、開発に頼らず、自然豊かな地域独自の資源を活かしながら、環境と経済の好循環を生み出すことに挑戦しています。

まとめ

近年、農林水産省の「みどりの食料システム戦略」をはじめ、持続可能な食料システム構築に向けた国内外の動きが加速しています。大手食品メーカーによるリジェネラティブ農業への参入や、地域資源を循環させる取り組みの活発化は、この分野への関心の高まりと、社会実装への動きを示しています。

現在の大部分の農業は、化学肥料や農薬の使用、森林伐採などにより、環境に大きな負荷を与えている側面が否定できません。土壌の劣化、生物多様性の喪失、気候変動といった地球規模の課題解決には、従来の延長線上ではない、抜本的な農業の変革が求められているのです。

今後、リジェネラティブ農業は循環型農業とともに発展し、普及していくことが期待されます。その実現のためには、科学的な知見に基づいた技術開発、政策による支援、そしてサプライチェーン全体での取り組みが重要です。また、消費者の理解と支持、地域社会の協力、伝統的な知識の再評価も欠かせません。

私たちの食の選択は、地球の未来を左右する力を持っています。個人レベルでも、有機農産物や環境に配慮した製品を選ぶ、食品ロスを減らす、地域の農業を応援するなど、日々の暮らしの中でも持続可能な食料供給のために貢献することができます。

私私たちの食卓と地球の未来は深く結びついています。「私たちが食べるものが、私たちの未来を形作る」という意識を持ち、豊かな生物多様性が広がり、資源が循環し、誰もが安心して健康で暮らせる環境と社会の実現を目指しましょう。

参考・引用文献

【リジェネラティブ農業-土と生き物が織りなす豊かな未来】

Yahooニュース|自然災害7倍時代に備える! 小さな畑から地球を変えるリジェネラティブ農業(2024年11月)

住友化学工業株式会社|住友化学のリジェネラティブ農業

パタゴニア・インターナショナル・インク|リジェネラティブ・オーガニックで目指す日本の食と農業の根源的な転換(2021年8月)

Journal of the American College of Nutrition|Dirt Poor: Have Fruits and Vegetables Become Less Nutritious?(2011年4月)

キリンホールディングス株式会|再生型農業の実践をサポートする「リジェネラティブ・ティー・スコアカード」をレインフォレスト・アライアンスと共同で開発開始(2023年10月)

レインフォレスト・アライアンス|再生型農業とは何ですか?(2024年7月)

レインフォレスト・アライアンス|持続可能な農業とは何か?(2025年3月)

Nestle|再生農業

日本経済新聞|環境保全型農業は企業が先導 生物多様性保全へ認識変化(2023年12月)

農林水産省|農業・農村の有する多面的機能

【「人類の最大の環境破壊は農業」って本当?】

特定非営利活動法人 国際環境経済研究所|人新世の地球環境(2022年11月)

農林水産省|⾷品企業に求められるESGマネジメント(2022年)

農林水産省|環境保全型農業の推進について(2016年4月)

農林水産省|有機農業をはじめとする持続可能な農業の確立(2023年2月)

農林水産省|事例から考えてみよう 環境を保全する

農林水産省|見つけて!農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」 ~温室効果ガス削減への貢献と生物多様性保全への配慮~

農林水産省|農産物の環境負荷低減に関する評価・表示ガイドライン(2025年4月)

フードシステム研究第30巻3号|有機農業の環境負荷を巡って(茂野 隆一,2023年)

農業土木学会誌 67巻1号|地球生命圏と農業の共生(陽 捷行,1999年1月)

別府大学短期大学部紀要|環境破壊と文明の衰亡(佐藤 孝裕,1997年)

国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター(JIRCAS)|512. IPCC - 地球温暖化抑制のためのシステム変革の必要性(2022年4月)

現代農業WEB|【世界の有機農業】アメリカ「慣行化」した有機と「本当の」有機(2023年10月)

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構|(研究成果) 有機・農薬節減栽培と生物多様性の関係を解明(2019年8月)

独立行政法人 農畜産業振興機構|持続可能な畜産経営に向けて~環境負荷の軽減および技術開発により地球にやさしい経営を推進~(2022年2月)

公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES)|IPCC特別報告書「気候変動と土地(Climate Change and Land)(2019年10月)

国際連合広報センター|気候変動の原因

BBC NEWS JAPAN|人類のせいで「動植物100万種が絶滅危機」=国連主催会合(2022年2月)

BBC NEWS JAPAN|農業は温暖化の加害者か 環境共生型へ戻る契機に(2024年11月)

九州大学|バイオサーキュラーランドスケープデザインについて(2023年4月)

【リジェネラティブ農業の仕組み】

環境省|ブラジル・ポエマ計画によるアグロフォレストリーの導入とバイオマス利活用

レインフォレスト・アライアンス|総合的病害虫管理と農薬への取り組み(2024年9月)

農村計画学会誌 42巻1号|有機農業と環境再生─有機農業の多様性と土壌の健全性確保─(小松﨑 将一,2023年6月)

NHK出版 みんなの趣味の園芸|みんなの趣味の園芸 今注目のリジェネラティブ農業(環境再生型農業)を実践するプロ農家が伝えたい肥料の考え方【やさいの時間2025年4・5月号こぼれ話】(2025年4月)

公益財団法人 日本財団|アフリカ版環境再生型農業構築に向けた技術開発

SWI swissinfo.ch|環境再生型農業とAIで持続可能な未来を創る(2025年2月)

公益財団法人 自然農法国際研究開発センター|栽培上の留意点

アグリシステム株式会社|リジェネラティブな取り組み

株式会社明治|アグロフォレストリーミルクチョコレートができるまで

日本生物工学会 第95巻 第11号|持続可能な生産と消費を目指すアグロフォレストリー(林 建佑,2017年)

【リジェネラティブ農業と他の農法の違い】

農林水産省|有機農業・有機農産物とは

農林水産省|5分で分かる有機農産物って何?

農林水産省|持続性の高い農業に関する事例集(有機農業編)(2022年2月)

農林水産省|オーガニック野菜栽培による、生産直売の実現

農林水産省|有機農産物の日本農林規格

農林水産省|グリーンな栽培体系マニュアル・産地戦略の策定地区一覧(令和5年度実施地区)(2024年9月)

日本有機農業学会|農林水産省「みどりの食料システム戦略」中間とりまとめに対する学会提言(2021年3月)

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構|有機農業の栽培マニュアル(2019年1月)

ヤンマーホールディングス株式会社|Vol.1 有機農業を科学する

カゴメ株式会社「VEGEDAY」|有機野菜と無農薬野菜、オーガニック野菜の正しい見分け方まとめ(2017年2月)

消費者庁|農薬はどうして必要?

NPO法人 岡山県自然栽培実行委員会|自然栽培とは

【リジェネラティブ農業と循環型農業】

農林水産省|みどりの食料システム戦略(2021年5月)

農林水産省|みどりの食料システム戦略 参考資料

農林水産省|「みどりの食料システム戦略」KPI2023年目標の設定について(2022年6月)

農林水産省|資源循環型農業の推進

農林水産省|農林漁業を核とした循環経済先導地域づくり(2025年1月)

環境省|令和4年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第2章第6節 持続可能な利用(2022年6月)

循環経済に関する関係閣僚会議|循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行加速化パッケージ 施策集(2024年12月)

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構|活かす 循環型畜産を目指して

日本学術会議|循環型社会と環境保全型農業(熊澤 喜久雄)

農業経営研究 40巻 4号|循環型農業の条件整備と政策(富岡 昌雄)

【リジェネラティブ農業・循環型農業の取り組み事例】

株式会社フルッタフルッタ|About CAMTA

HOKKAIDO木村秋則自然栽培農学校|有機農業からリジェネラティブ農業へ

石川県羽咋市|木村秋則 自然栽培実践塾 実践レポート NO.13

有限会社 渡辺酒造本店|木村式自然栽培による米作り

環境省|農福連携自然栽培パーティ(2016年1月)

株式会社三菱総合研究所|GHG排出削減のカギ「カーボンファーミング」と「炭素貯留」(2024年4月)

株式会社AGRIKO|AGRIKO FARMの企画・運営

農林水産省 |農業の可能性を広げる室内型水耕栽培施設(2023年4月)

福岡県嘉麻市 |嘉麻市昆虫産業都市構想(2025年4月)

福岡県嘉麻市 |廃校を活用したカブトムシの大量飼育実証実験(2023年9月)

九州大学 |昆虫食を低コストで飼育するための装置と方法(紙谷聡志,2023年11月)

読売新聞 |カブトムシで食料・竹林・過疎を解決の「一石三鳥」…サナギはほのかにエビの香り(2023年8月)

読売新聞 |カブトムシの幼虫やサナギの乾燥粉末を家畜の飼料に…旧小学校校舎を使い養殖実験(2023年9月)

【まとめ】

日経ESG |リジェネラティブ

日本経済新聞 |企業と森林 共創急務に 脱炭素・生態系の両立追求を(2023年11月)

日本ビジネス |[ESG徹底予測2025]サステナブルは「リジェネラティブ」へ進化(2024年12月)

サストモ |自然災害7倍時代に備える! 小さな畑から地球を変えるリジェネラティブ農業(2024年11月)