ダイナリー図書館では、これからの地球のために、自分ごととして環境問題に取り組むキッカケとなれるよう、カンキョーダイナリー(環境>)おすすめの本や映画などをご紹介していきます。

世界中の海が直面する環境問題の影響とは

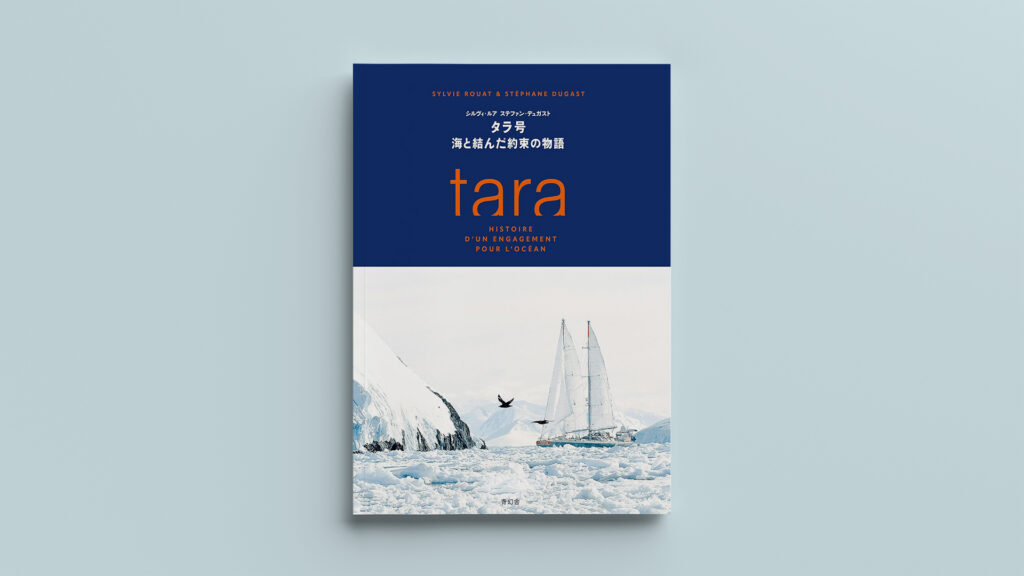

世界の海を行くタラ号 探索の記録

地球の表面の4分の3近くを覆う海は、生命のゆりかごであり、地球の生態系が持つ自然のバランスを保つ存在です。海には微生物からクジラのような大型の生物まで何百万種もの生物が住み、人類が必要な食料やミネラル、エネルギーなどの資源を提供してくれています。

さらに気候の調整にも欠かせない存在であり、温室効果によって発生した余分な熱を吸収し、酸素を供給し、大気中の炭素を固定し、大量の栄養素を循環させています。

海はいま、様々な危機に晒されています。海洋プラスチックごみ問題、気候変動による海水温の上昇や氷河の融解、海洋酸性化・地球温暖化によるサンゴ礁や藻場への影響——

科学探査船のタラ号は、科学者やエンジニア、アーティスト、ジャーナリストなどの専門家を乗せ、国際的なトップレベルの研究機関や組織と共同で探索プロジェクトを行っており、世界中を探索し海の現状を調査しています。

北極や南極、大西洋、太平洋、インド洋、地中海、時には河川まで、13回の探査航海で50万km以上を航行したタラ号。本書ではその20年間の冒険の記録を、豊富な画像と共に紹介しています。

\CO2を吸収してくれる海の仕組みとは?/

日本にも訪れたタラ号と地球温暖化

タラ号は「タラ号太平洋プロジェクト」(2016年〜2018年)の際、日本にも訪れています。研究目的はサンゴ礁の生物多様性。世界のサンゴ礁の60%が太平洋にあるとされ、太平洋全域のサンゴ礁が調査対象となりました。

太平洋の生態系は非常に豊かで、様々な調査がされてきました。しかし、タラ号が行った大規模な調査は前例がなく、特に様々な地域のサンゴ礁の採集方法を統一した調査は、これまでの調査とは一線を画す内容でした。

本書では、東京から南へ約160km、伊豆諸島に属する式根島での調査が画像と共に紹介されています。式根島の調査では水温の上昇が原因で藻類が弱り、その一方で藻食性魚類による食圧(※1)が増加しており、藻が消えた場所はサンゴが占領し、熱帯化していることがわかりました。

都市化や土壌の侵食、生活排水、ダイナマイトを利用した漁の習慣、台風の激化、エルニーニョ現象、CO2吸収による海洋酸性化など、サンゴを脅かす原因は様々なものがありますが、特に懸念されているのが地球温暖化の影響です。

サンゴに栄養を供給する藻類が去って共生関係が崩れると、石灰質の外骨格の白い色があらわになり、サンゴの白化が起こります。海水温が1.5℃高くなるとサンゴの70%から90%が失われ、2℃高くなるとほぼ全てのサンゴが消える可能性があるとも言われています。

地球温暖化の影響や生物多様性の状況を探索し、明らかにしたタラ号の功績は非常に大きいものと言えます。

(※1)食圧:海藻を食べる生物による食害の程度を表す言葉。磯焼けの原因の一つとされる。

\サンゴ礁もブルーカーボン生態系の一種/

川と海、マイクロプラスチックの関係

タラ号は「タラ号 ミッション・マイクロプラスチック」(2019年)で、地中海と、ヨーロッパを流れる9つの川の探索を行いました。目的はごみの流れとその出所の把握です。

海に流れつくプラスチックごみの80%は陸からやってくるとされ、陸のプラスチックは川によって運ばれます。

タラ号の調査対象となった地中海は、1万から1万2000種の生物が住み、固有種の割合は地球で2番目に多い海です。しかし、そのうちの21%は危急種、11%は絶滅寸前とされています。

生物多様性損失の原因となっているのが、膨大なごみによる汚染です。推計では1年間に約60万トンものごみが海に廃棄されており、プラスチック汚染が深刻な海域です。

タラ号は7ヶ月をかけて地中海と、ヨーロッパの主要な9本の川を調査しました。集めたサンプルは45カ所、2700点。調査の結果、どの川からもマイクロプラスチックが検出され、特にイギリスのテムズ川とイタリアのテヴェレ川はプラスチック汚染の影響を最も強く受けていることがわかりました。また、海に到達するプラスチックの60%はすでに小さくなっており、それまでの予想を遥かに上回る量のマイクロプラスチックが環境の中に存在することも調査によりわかっています。

さらに、プラスチックの種類によって住み着くバクテリアが違うことや、プラスチック表面に吸着された有害物質の量なども明らかになっています。

タラ号はその後の「タラ号 ミッション・マイクロバイオーム」(2020年〜2022年)で海洋汚染と海の生物多様性の働きについて調査し、「タラ号 ヨーロッパプロジェクト」(2023年〜2025年)では、プラスチック汚染にとどまらず、人間による科学汚染の問題を明らかにすべく航海を続けています。

\絶滅危惧種とは?クイズにチャレンジ/

タラ号の探索は続く

タラ号を所有・運航する「タラ オセアン財団」は、フランス初の海洋に特化した公益財団法人です。2003年にアパレルブランド「アニエスベー」創設者のアニエス・トゥルブレが設立し、エチエンヌ・ブルゴワが代表理事を務め、海洋の生態系に関する科学研究を行っています。また、その高度な科学的専門知識と海洋探査経験を活かし、若い世代や一般の人々の意識を高め、教育し、政治的リーダーを動かすとともに、開発途上国が海に関する新しい知識を活用できるようにすることを目指しています。

タラ号は今後も探査航海を行いながら、世界中で啓発と研究のミッションを継続していきます。

さらに、新たに北極海に設けられた「タラ 局地ステーション」では北極圏での気候変動の影響の調査や、海氷の融解と環境汚染が生態系に及ぼす影響の分析、北極圏の生物多様性の調査など、「タラ号北極プロジェクト」(2006〜2008年)の探索を継ぐ調査も始まっています。

一般社団法人タラ オセアン ジャパン 事務局長のパトゥイエ由美子氏によると、2026年春頃、タラ号は再び日本にやってくる予定です。日本にタラ号がやってくる前に本書を通じ、その冒険の壮大さや、情熱的な活動、スクーナー船(※2)タラ号の美しさを感じてみてはいかがでしょうか。

(※2)スクーナー船:2本以上のマストに張られた縦帆帆装を特徴とする、帆船の一種。

\タラ号20年の歴史を動画で見る/

\海面上昇は陸上の水にも関係が/

\山、川、海は全てつながっている!/

【目次】

01-海を知るための探査

02-タラ号の乗組員たち——家族同然のチーム

03-北極漂流

04-感動を生むアーティストたち

05-大西洋、明日への挑戦の中で

06-連帯感

07-太平洋、可能性の海

08-サンゴ礁、海の生物多様性のゆりかご

09-インド洋、ヨーロッパから遠くて近い海

10-プランクトン、目には見えない功労者

11-DNA、天から与えられた宝

12-地中海、海の問題のるつぼ

13-姿を変えるプラスチック

14-海洋保護は急務

15-サンプル、この丈夫な鎖の輪

16-南極海、世界一豊かな海

17-オーシャン・カルチャー、新たな共通の物語を目指して

18-つながり——陸と海が出会うところ

19-社会活動、その最前線

20-未来へ、信念が紡ぐストーリー

【著者紹介】

シルヴィ・ルア(Sylvie Rouat)

一般向けの科学雑誌『Sciences & Avenir - La Recherche(科学&未来――研究)』のために30年以上ジャーナリストとして活動してきた。現在は、特派員として宇宙、海洋、極地を専門としている。2006年からタラ財団のミッションを追い、既に2回の乗船経験がある。

ステファン・デュガスト(Stéphane Dugast)

文筆家、ドキュメンタリー監督、ジャーナリストである。取材やルポルタージュの仕事であらゆる緯度を訪れ、大自然、特に極地に魅力を感じている。『Le Figaro Magazine(フィガロ・マガジン)』、『Géo(ジェオ)』、『Historia(イストリア)』など、さまざまな雑誌に寄稿している。伝記『Paul-Émile Victor, le rêve ou l’action(ポール=エミール・ヴィクトール、夢か行動か)』(ポールセン出版社)の共著者でもある。

【作品詳細】

出版社:青幻舎

発売日:2025/6/12

言語:日本語

単行本(ソフトカバー):196ページ

「タラ号 海と結んだ約束の物語」詳細はこちら

\読みたい本がきっと見つかる!/

(参考)

タラ オセアン財団 | 科学探査船タラ号

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所 | 生態系の“熱帯化”:温帯で海藻藻場からサンゴ群集への置き換わりが進行するメカニズムを世界で初めて解明 -気候変動、海流輸送、海藻食害による説明-(2018年8月)

気象庁 | 海洋酸性化

WWFジャパン | 海洋プラスチック問題について(2018年)

国立研究開発法人海洋研究開発機構 (JAMSTEC) | 海洋水柱におけるマイクロプラスチックの全球分布を解明 10年分データ解析から見えてきた蓄積場(2025年5月)