みんなが大好きな動物園。

いろいろな動物たちが暮らしているけど、もちろん毎日、みんな「うんち」をしているよね。

でも、あれだけたくさんの動物たちのうんち、トイレに流しているわけじゃないよね…?

いったいどうやって処理しているんだろう?

[動物園のうんちはどこへいくのか?]

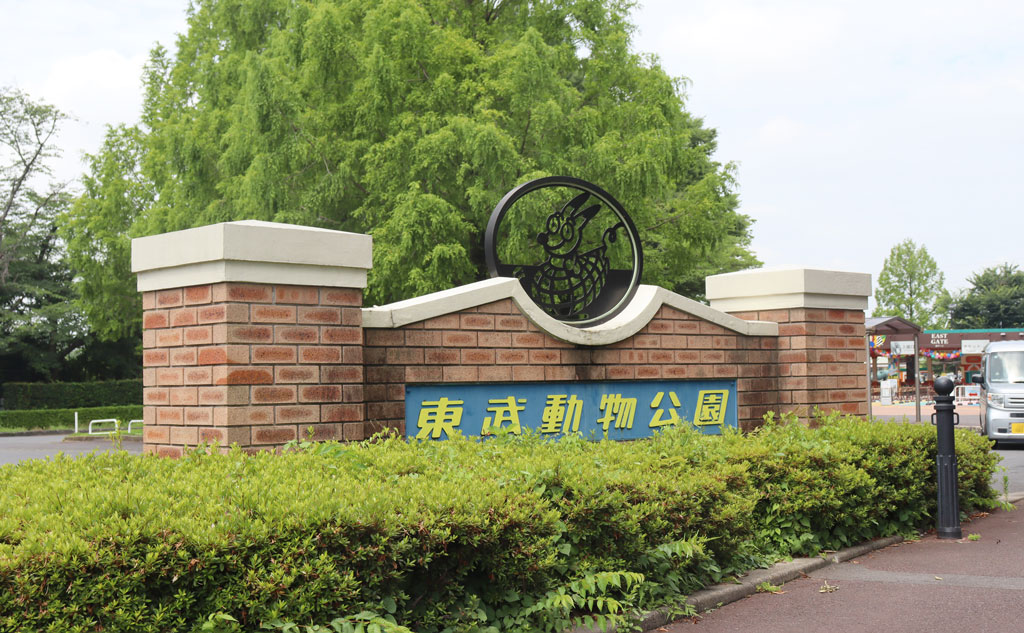

今回は「東武動物公園」にお邪魔して、 現地調査してきました!

動物園のうんちは、肥料や資源に生まれ変わっている!

動物園のうんちのその後

①まずは回収

東武動物公園では、毎日2回おそうじが入るよ。フンを回収するだけでなく、 住まいをきれいにしたり、動物たちが気持ちよくすごせるように環境をととのえてあげているんだ。

教えてくれたのは、ゾウのお世話を担当している疋田(ひきた)さん。

疋田さんはゾウの健康チェックや、住む場所の手入れなどのお世話をしたりするだけではなく、イベントをひらいたりもしているんだって。掃除だけで1時間以上かかることもあるそうだよ!

どうぶつのお世話をしていると、「におい」が体や服につくこともあるそう。 「そうじをしているあいだに服ににおいがしみついちゃって、自分ではわからないけど、事務所にもどるとすぐバレちゃうんですよ(笑)」と教えてくれたよ。

クマやサル、ゾウなど、どうぶつによってにおいも違って、それぞれ特徴的なんだって!

そしてこれがお掃除後に運ばれたフン。これでゾウ一頭の半日分らしい。

東武動物公園にはゾウが2頭いるんだけど、その2頭で、1日240kgもの量のフンがあるんだって!

ゾウだけで!?すごい量だね!

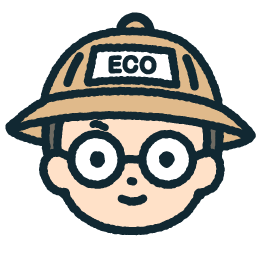

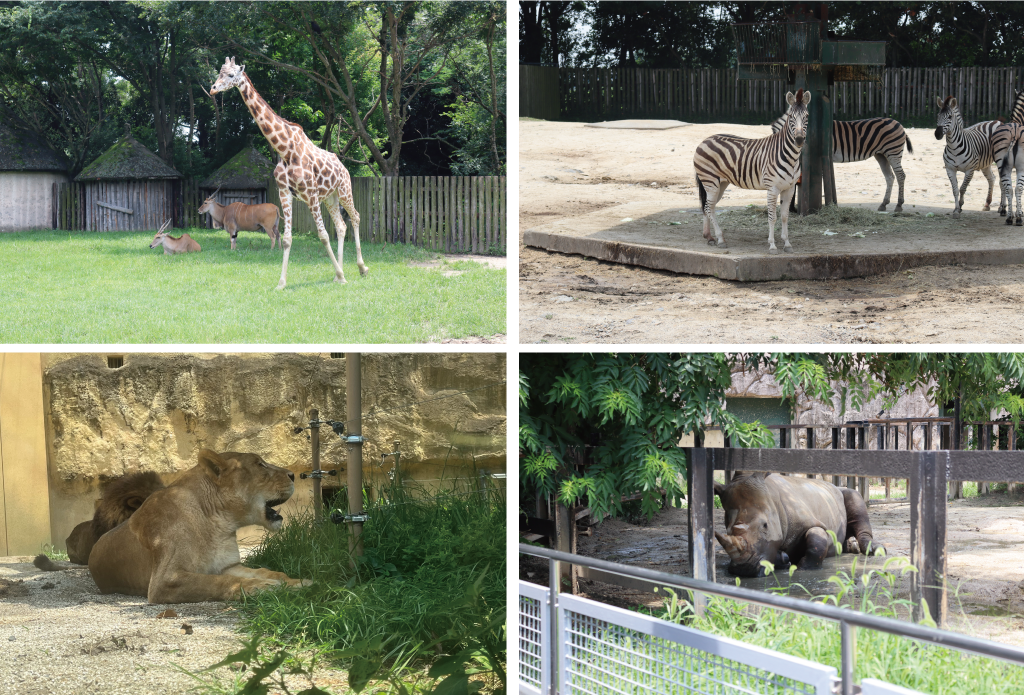

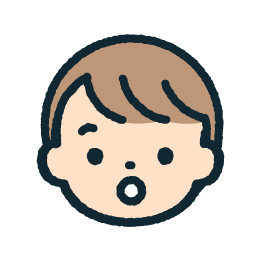

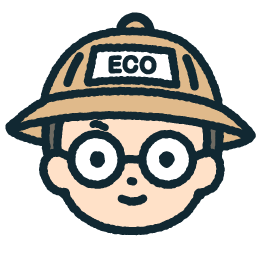

東武動物公園にはゾウ、ライオンをはじめ、キリン、カバ、シマウマなど120種類、約1,200頭のどうぶつがいるよ。 すべてのどうぶつのフンを回収すると、1日で500kgほどになるよ。

これを堆肥場(たいひじょう)へもっていくよ!

②堆肥場へ

ここが堆肥場(たいひじょう)だよ!

わぁ〜。すごい量だね!

そう。ここには約半年分のフンがあるよ。1日あたり500kgだから、半年分でだいたい90,000kg(90トン)くらい。

ここでは、目に見えないくらい小さい生き物(微生物)たちのちからで、ゆっくりと分解するやり方で肥料を作っているんだ。 くすりを使わない分、手間と時間がかかるんだよ。

どうやってフンが肥料になっていくのか、東武動物公園 広報の白石さん、ご担当の志水さん、福田さんに詳しいお話を聞いてみたよ!

(写真左から)福田さん、白石さん

(写真右)志水さん

③ゆっくり乾燥・発酵させていく

堆肥(たいひ)づくりは、まずフンをしっかり乾かすところから始まります。水分が多すぎると、「発酵(はっこう)」という分解のはたらきがうまく進まず、逆にくさってしまうことがあるからです。

この乾かし作業は、フンの乾き具合に合わせて7つの段階に分けて行われています。あつめたばかりのフンが「1」で、堆肥として完成したものが「7」。それぞれの段階で約1か月かけてしっかり乾かし、次の段階へ移していきます。

こうして順番に場所を移動しながら進めていき、完成までは7〜8か月ほどかかるんです。

第1段階

回収したばかりの状態。まだ水の量が多く、ワラや葉っぱなどの形が残っていますね。 乾燥(かんそう)が進むように、毎日トラクターでかきまぜて、空気をいれていきます。

うんちを回収したばかりのじょうたいだから、水っぽくて泥みたいだよ。どうぶつのお家の中のワラなども持ってきているから、フンの中にワラや葉っぱがまざっているんだって。

第2〜3段階

フンが乾いて発酵(はっこう)が進んでくると、中の温度がどんどん上がっていきます。

この2〜3の段階では発酵がいちばん活発で、温度は60〜70度くらいまで高くなることもあります。これは、おふろよりもずっと高い温度です。

このときは、においもいちばん強くなります。アンモニア臭がしてちょっとつんとしますが、それは微生物(びせいぶつ)たちががんばって分解している証なんです。

この日はとてもあつい日だったからわからなかったけど、さむい日はここから湯気があがることもあるくらい、温度が高いみたいだよ!

第4〜6段階

この段階になると、だいぶ土っぽくなってきました。

においも気にならないですし、ワラも分解されて目立たなくなってきています。

分解(ぶんかい)がまだ十分じゃないときは、1度雨などでぬらして水の量を増やし、また発酵させます。 そうすることで、すこしづつ分解が進み、栄養の高い堆肥(たいひ)に育っていきます。

第7段階[完成]

何ヶ月もの長い月日を経て、完成した堆肥(たいひ)がこちら!

においも形もすっかり「うんち」らしさは消えて、立派な肥料になりました。

回収された当初と、約7〜8ヶ月後の状態です。

水の量は50%ほどへって、おもさも半分ほどになりました。

実際にさわってみたけど、さらさらでにおいも全然しなかったよ。

④肥料ができあがった!

こうして、長い時間をかけて乾燥させることで肥料ができあがりました。

この後、肥料は専門の検査機関を通して水分含有量や有機物含有量などの検査を受け、安全性が確認されたものだけが実際に使用されます。

東武動物公園で作られたこの堆肥は、園内の緑地管理に使われるだけでなく、 近隣の農業複合施設「新しい村」や地域の関連農家にも届けられ、ネギやお米などの栽培に役立てられています。

自然のちからで土の栄養に変化していくんだね。

ただ捨てるんじゃなくて、こうしてたい肥としてリサイクルすることで、自然の循環を大切にしているんだね。 ゴミを減らして環境にもやさしい、とってもエコな取り組みだね!「循環」が体験できて、夏休みの自由研究のテーマにもいいかもしれないよ!

⑤肥料が使われるハートフルガーデン

東武動物公園内の「HEARTFUL GARDEN(ハートフルガーデン)」では、季節ごとに花を植えているんだって。

園内で作られた肥料はここの土づくりに使われて、草や花が元気に育つ手助けになっているよ。

ぼくたちが動物園の中で「きれいだなあ」と思って見ている花も、もしかしたら、その栄養は動物たちのフンからきているのかもしれないよ。

自然の中では、いろんなものがつながっているんだね。

肥料だけじゃない!動物たちのうんちが変身してできる資源

ゾウフンペーパー

ぞうのフンでできた紙。ゾウは草や木の葉をたくさん食べますが、消化しきれずにフンの中にたくさんの植物の繊維(せんい)が残ります。この繊維を殺菌・消毒して作られた紙です。

着火剤

草食動物のフンでできた着火剤。火がつきやすくなるように、ゾウのフンにこまかくした木のくずをまぜています。 この木のくずは、森のそうじや木を切ったときに出るもので、ふつうはすてられてしまうものです。すてずに使うことで、ムダをへらすことができます。

コーヒー

ジャコウネコのフンからできる「コピ・ルアク」という高級コーヒーが有名ですが、そのほかにもゾウのフンから作られる「ブラック・アイボリーコーヒー」、 猿のフンから作る「モンキーコーヒー」、たぬきのフンから作る「タヌキコーヒー」なんかもあります。

再生可能エネルギー

牛やぶたなどのフンを発酵させると、「バイオガス」というガスができます。このガスを燃料として使って、電気やお湯をつくることができます。 日本国内でも、北海道や山形では、もうバイオガスを使った電気づくりがはじまっています。

うんちは、地球にやさしいチカラになる!

めぐる・つながる・循環する

動物たちのうんちは、ただのゴミじゃなくて、植物を育てる力になったり、紙やエネルギーに生まれ変わったりといろんなかたちでぼくたちのくらしに役立っていることがわかったね。

「くさい」「よごれてる」と思われがちなうんちも、ちゃんとしくみをつくれば、地球にやさしい資源になるんだ。

ふだん何気なく見ていた動物園の風景も、これからはちょっと違って見えるかもしれないよ🐘

調査結果まとめ

●動物のフンを肥料にして活用している動物園がある

●動物のフンからはいろんなものが作られている

●動物園でうんちを観察してみるのもアリかも!?

(参考1)ハイブリッド・レジャーランド東武動物公園||東武動物公園SDGsの取り組みについて

(参考2)michicorporatin|象のウンチをリサイクル「ぞうさんペーパー®」

(参考3)経済産業省 資源エネルギー省|バイオマス発電|再エネとは|なっとく!再生可能エネルギー

(参考4)maagz オンラインストア|ANIMAL LIGHTER / うんちの着火剤