現在、世界中でプラスチック製品が溢れ、海洋プラスチックごみや地球温暖化といった環境問題が、毎日メディアを賑わせています。これらの問題に対応する為、日本では2020年7月よりすべての小売店で、プラスチック製レジ袋の有料化が義務付けられます。

人類に多大な恩恵をもたらしてきたプラスチックという素材は、今まさに岐路に立たされています。

紙製品を取り扱う我々大昭和紙工産業は、「紙化プロジェクト」と題して、プラスチック製品の紙代替を推進しています。

今回は、海洋環境や海洋科学技術の調査・研究をおこなっている「国立研究開発法人海洋研究開発機構」の研究員・博士の中嶋亮太氏に、今叫ばれるプラスチック問題やその対策について詳しく伺い、大昭和紙工産業が進める紙化プロジェクトについて、ご意見を頂戴しました。

中嶋博士(以下:中嶋)と当社紙で環境対策室の田中による対談形式で、全5回に渡って環境問題のホントをお伝えしていきます。

第3回 「生分解性プラスチック」

今回は環境問題対策に役立つと注目されるもう一つの素材として、微生物の力で分解されて自然に還る、生分解性プラスチックについてお話を伺います。

生分解性プラスチックとは?

田中:

バイオマスプラスチックと同様、環境対策素材として注目されるプラスチックに、生分解性プラスチックがありますね。

中嶋:

生分解性プラスチックとは、その原料が何であれ、微生物の力で二酸化炭素と水に分解されるプラスチックのことです。 自然界で分解されて環境中に残らないとされ、プラスチックごみ問題対策として注目されていますね。生分解性プラスチックには、バイオマス系と石油系の2種類があります。

田中:

生分解性プラスチックと言えば、昔からポリ乳酸というプラスチックが有名ですよね。

中嶋:

そうですね。ポリ乳酸は、主にトウモロコシでんぷんから作られる、生分解性のバイオマスプラスチックです。コンポストすると微生物により分解されるプラスチックとして、広く知られています。 近年では、土壌やコンポスト以外にも、海中で生分解(または部分分解)するとされるPHAやPBS、PCLという生分解性プラスチックも開発されており、海洋プラスチックごみ問題の解決策として注目されています。

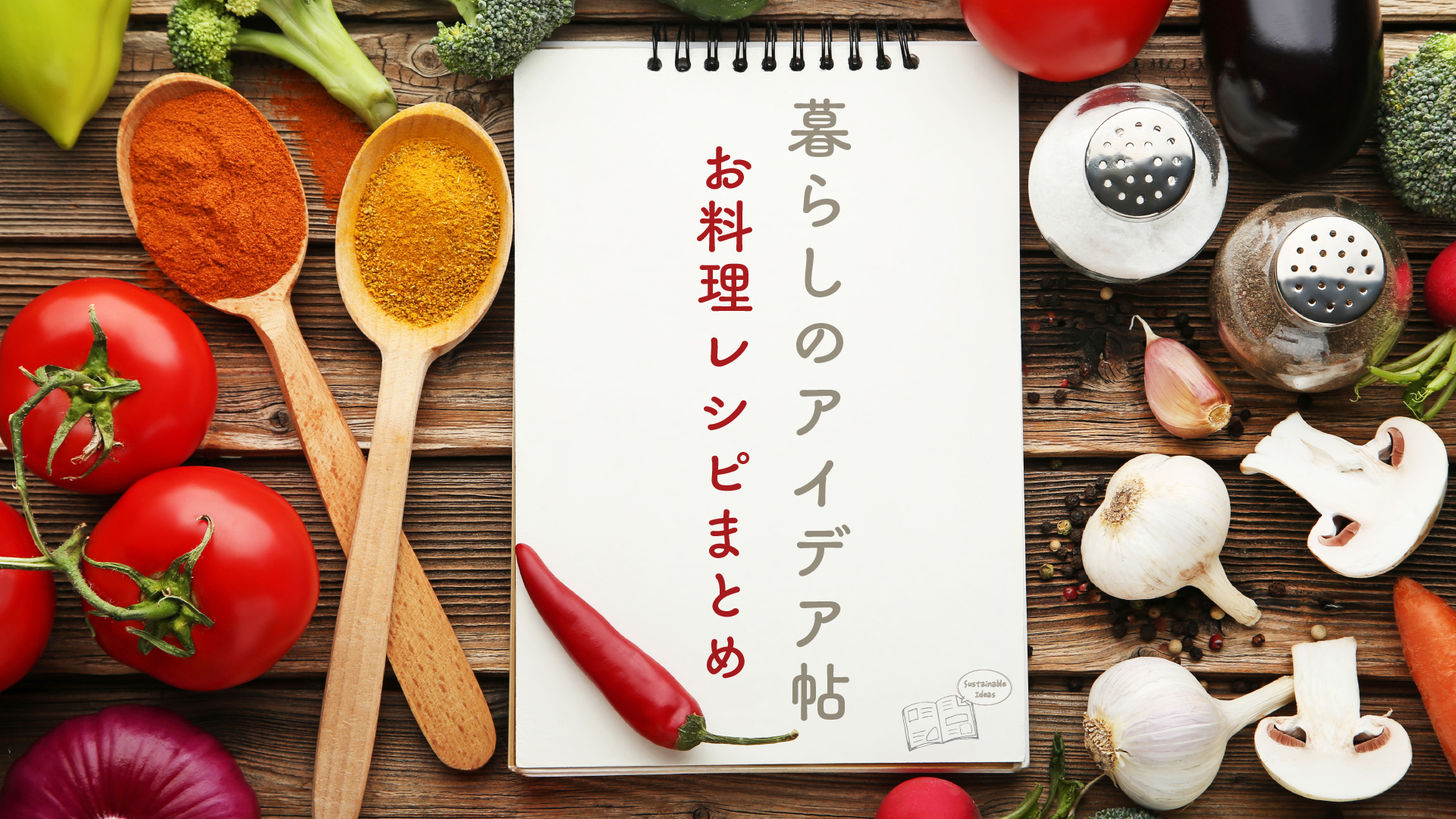

深海魚が泳ぐ海底に沈むプラスチック製レジ袋(画像提供:JAMSTEC)

海洋生分解性プラスチック

田中:

海中でも生分解ができるんですね。

中嶋:

PHAの一つであるPHBHはオーストリアの民間認証機関で海洋生分解性が認められているプラスチックです。PBSは単体では海洋生分解性の基準を満たしていない様ですが、他の生分解性プラスチックと混合することで、紙の分解率に近づけることができたとの情報もあります。

田中:

海中での生分解ができれば、海洋プラスチックごみ問題の解決に近づくと思いますが、中嶋さんはどのようにお考えですか?

中嶋:

現在行われている海洋生分解性の試験は、海に浮かせたり、海中で行われていますが、現状の生分解性プラスチックは比重が海水より重く、海中では沈んでいきます。ですので、本来は海底で試験をする必要があります。海底では海面付近と微生物の条件が変わるし、海底の泥をかぶった場合、分解に必要な酸素が供給されない為、非常に分解されにくい状態になります。

また、深い海底に沈めば海水温も極めて低くなります。現在、オーストリアの民間認証機関が規定している海洋生分解性プラスチックの認証要件は、温度30℃の海水中で6ヶ月以内に90%以上分解することです。

しかし30度という高水温の環境は基本的に熱帯の海なので、これを世界基準にするのはあまりに非現実的です。本当に投棄されたことを想定して試験をしないと、これらの生分解性プラスチックが海洋プラスチックゴミ問題解決につながるとは言えないと思います。

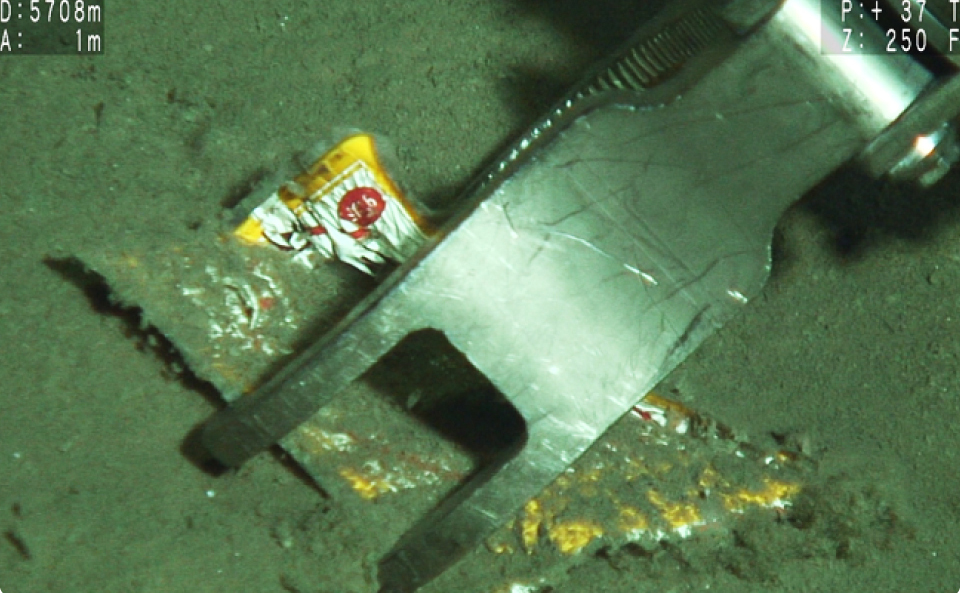

海底に沈み泥を被ったプラスチック製パックを回収するロボットアーム(画像提供:JAMSTEC)

田中:

なるほど。それでは自然界で本当に分解するのか疑わしくなってしまいますね。

中嶋:

当機構では、深海に生分解性プラスチックが沈んでしまった場合の分解特性について研究を進めています。低温や高水圧の条件下で分解するのかきちんと調べる必要がありますから。

生分解性プラスチック『製品』のホント

田中:

本当の意味で海洋生分解性を持ったプラスチックが量産されると、海洋プラスチックごみ問題の対策に希望が見えてきますね。 生分解性プラスチックもバイオマスプラスチックと同様、製品になると従来の石油由来プラスチックに一部配合されるだけなのが非常に気になります。

中嶋:

そうなんです。 生分解性プラスチックを"配合"という製品は、石油由来プラスチックが大部分を占めているものが殆どです。この製品が環境中に流出した場合、生分解性の部分だけ微生物により分解されて、石油由来の部分は分解されずに残り続けます。イメージ的には、虫食い状態に分解していくということです。この状態になるとバラバラのプラスチック片になりやすく、返ってマイクロプラスチックを増やしてしまう結果になります。

田中:

環境配慮型製品であるという体裁だけで、実は環境に悪影響を及ぼしてしまうことになるのですね。 生分解性プラスチックは、すべてがバイオマス由来で地球温暖化防止につながるという誤解も受けているようですね。

中嶋:

生分解性プラスチックには、先程お話しした通り、植物などからつくるバイオマス由来と石油由来の2種類があります。石油由来のものが分解すると、従来のプラスチックを燃やしたときと同様、もともと地上になかった二酸化炭素を放出する為、地球温暖化の一因になります。PBSは代表的な石油由来生分解性プラスチックですが、近年植物由来のバイオPBSが開発され注目を浴びています。

田中:

生分解性プラスチックもバイオマスプラスチックと同様、素材としては環境問題対策として有効に思えますが、実際の製品ではまだまだ課題が残るようですね。 今回は、生分解性プラスチックについて詳しく伺いました。素材としては海洋プラスチックごみ問題対策への希望に見える生分解プラスチックも、運用次第ではかえってマイクロプラスチックの一因になってしまう等、課題が多いようです。

次回は、当社が進めていくプラスチック製品の紙化についてご意見を頂戴していきます。次回も宜しくお願いいたします。

中嶋:

宜しくお願いします。

\簡単におさらいするなら/

プラなし博士に聞く。環境問題のホント。シリーズ