実際にやってみよう!行ってみよう!をお届けする新コラム!

これって環境に良いんじゃない?/最近話題のエコな場所って?/環境に配慮した新サービスってどうやって使うの? etc…

実際に行動して得た、生の情報をお届けします!

「紙袋って、捨てるのもったいない!」

だけど溜まった紙袋を再利用する機会もなかなか無いんですよね…。

今回はそんな溜まってしまった紙袋でちょっとした実験!

題して、

「紙袋を紙の原料であるパルプの状態に戻して、和紙風はがき手作りしてみたー!」

■紙袋から和紙風はがきを作ろう!

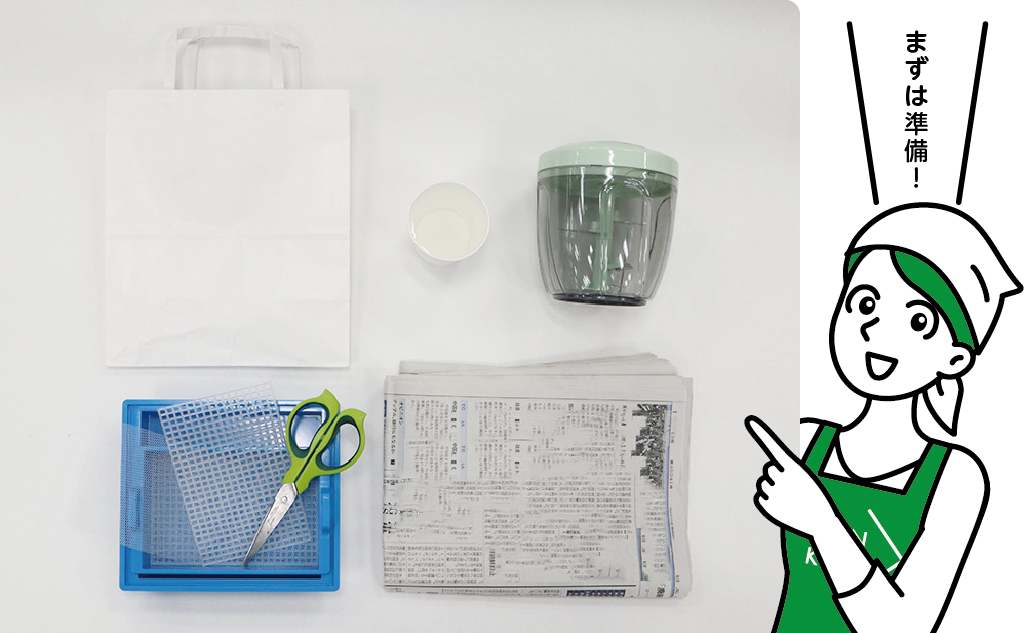

用意するもの

今回用意した物はこちら!水を使用するのでさらにバケツや布巾があると◎

・紙袋((はがきにしたい色で、ツルツルした加工がされていない、大きすぎないサイズのもの)

※出来たはがきに文字や絵を書く場合は、薄い色や明るい色の紙袋を選ぶのがおすすめ!小さい紙袋からでも1〜4枚ほどのはがきが出来ます! )

・はさみ

・ブレンダー(手動のもの)

・紙すきセット(枠・あみ×2・あみ板×2・容器)・新聞紙(乾燥工程用)

・水

紙袋を分解しよう

画像タップで作業アニメーションスタート!

01.紙袋から持ち手を取り外して、

▼

02.底面の接着部分を剥がして紙袋を底の無い筒状に!

▼

03.一番広い面を切り取ったら、

▼

04.ブレンダーに入るように細かく切る!

紙をブレンダーでパルプにしよう

画像タップで作業アニメーションスタート!

05.細かくした紙片と水を入れて、

▼

06.蓋をしっかり閉める!

※ブレンダーは刃が鋭利で危険です。

必ず親御さんが確認の上、作業をおこなってください。

▼

07.ハンドルを引っ張って紙と水をよーく混ぜて、

▼

08.紙片の見た目がこのくらいドロドロしてきたらOK!

紙すきではがきを成形しよう

画像タップで作業アニメーションスタート!

09.「容器、枠、あみ板、あみ」の順に重ねて

▼

10.枠にパルプを流し込む

※ドロっとしすぎていたら水を追加してもOK

▼

11.パルプの密度が均等になるように枠を揺らして慣らして

▼

12.あみ→あみ板の順で重ねて上から押しつけて

パルプに含まれた水を絞る!

乾燥させよう

画像タップで作業アニメーションスタート!

13.水を切ったらそのまま新聞紙に乗せた後、片面のあみとあみ板を取って、

▼

14.さらに形が崩れないようにあみを取った面を下にして、

もう一方の面のあみとあみ板もとる

▼

15.新聞紙の上が成形されたパルプだけになったら

▼

16.新聞紙で挟み込み、形ができるだけ歪まないように重しを乗せて伸ばす!

和紙風はがき完成!

1日〜2日乾燥させたら和紙風はがきが完成!風合いも和紙のような繊維感があり、普通の紙より厚みもしっかりしていて良い感じ!自由に絵やメッセージを描いてみよう!

今回はカンキョーダイナリーでも販売されている「おやさいクレヨン」で絵を描いて、暑中見舞いの絵はがきにしてみました!

※オリジナルで作成した「私製はがき」は通常のはがきと異なり、手紙の定形外として扱われる場合があります。送料や切手の料金も通常と異なる場合がありますのでご注意ください。

製品である紙袋を原料に戻して再利用する体験レポート、いかがでしたでしょうか?

昔ながらの紙すき体験が楽しくできるので敬老の日のおじいちゃんおばあちゃんに送る絵葉書にしたり、お子様の夏休みの自由研究にもピッタリ!皆さんもぜひやってみてくださいね!

それでは、次回の「やってみた!」もお楽しみに!

❑ 手作業で紙袋をパルプに戻していく体験はなかなか大変!普段何気なく使っているしっかりした紙袋や薄い紙のありがたみを実感できた!

❑ 紙袋の柄や紙質、作ったパルプの粗さによって質感の違ったものができるのが楽しい!

❑ 工程が理解しやすく短時間でできるので小学生の夏休みの自由研究に最適!(ハサミやブレンダーの刃には注意!)

\他にもいろんな"やってみた!"を掲載中!/

■番外編|捨てる予定だったものを素材に有効活用!

コーヒーかすやお茶の出涸らしをパルプに混抄(こんしょう)させて

作るアップサイクルはがき

コーヒーかすを混ぜた紙コースター

お茶の出涸らしを混ぜたはがき

紙の原料であるパルプに異質な繊維を混ぜ合わせて抄いた紙のことを「混抄紙(こんしょうし)」と言います。

そこで!休憩中に飲んでいたコーヒーのかすやお茶の出涸らしをパルプに混ぜてアップサイクルはがきも作ってみました!

コーヒー豆のつぶつぶやお茶の葉の緑が少し付加されて、よりオーガニックな見た目になった気がします!捨てる予定だった物を活かして付加価値をプラスできるのがアップサイクルの良いところですね!

\アップサイクルってなに?/

■小学生と一緒に「紙すき体験」やってみた!

2023年8月7日(月)に静岡県東部地域局主催の小学生向けイベント『夏休み自由研究体験講座』が開催され、カンキョーダイナリーを運営する大昭和紙工産業も参加しました。 今回のイベントでは”紙と環境問題”の関係について学ぶ「お勉強編」と、実際に紙袋から紙すきをしてリサイクルはがきを作る「体験編」を実施し、小学3年生〜6年生の子供たちに大昭和紙工産業の仕事について理解してもらいながら、エコな取り組みの代表格「リサイクル」を体験してもらいました。

紙加工の会社ってどんな仕事をしているの?

お勉強編では紙加工メーカー大昭和紙工産業がどんなものを作っている会社なのか、私たちが仕事で扱う「紙製品」は何から、どうやってできているのかなどを簡単に学び、また、紙と環境問題の関係性について勉強したあとは、大昭和紙工産業が環境問題解決に向けて取り組んでいることについてもご紹介しました。スタッフが問いかけた「環境問題ってどんなものがあるか知ってる?」という問いかけに対して「CO2排出!」という大人な答えが返ってくるなど、環境問題に関する知識の広がりに参加したスタッフも驚かされました。

紙袋を分解、パルプを観察して、紙すきを体験!

後半の体験編では本記事でも扱っている紙袋からオリジナルはがきを作る体験を実施。今回のイベントでは事前に「おうちにある好きな紙袋」の持参を呼びかけ、実際におうちでリユースするために取っておいた紙袋をリサイクルする体験をしてもらいました。

紙袋の持ち手をとり、底を開く、といった紙袋の構造が理解できる工程を経たあと、ブレンダーで紙を原料のパルプ状に戻していく作業はお父さんお母さんと一緒に。体験の目玉である紙すきをするときの子供たちの表情は真剣そのもの。熱中して体験してくれました。

2枚目のはがき作りでは混抄物を混ぜ込んだ混抄紙作りに挑戦!

今回の体験でははがきを2枚作りましたが、2枚目のはがき作りでは、記事でも紹介している混抄紙作りに挑戦!今回は、金箔、銀箔、ウミガメの卵の殻、お茶の出涸らし、花びら、といった素材を用意し、好きな素材を選んで自分のはがきに混ぜ込み、混抄紙を作ってもらいました。自分のはがきにオリジナルのアレンジができるということで子供たちも「これがいい!あれがいい!」と、自分の選んだ混抄物を混ぜる工程を楽しんでいました。

はがきの完成はおうちで見ることになりますが、思い思いのはがきが完成していることと思います。子供たちは終始楽しんで体験してくれてイベントは大成功でした!

夏休みの自由研究にピッタリの紙すき体験。ぜひ、お家でもお子様と体験してみてはいかがでしょうか?

■豆知識メモ|どういう紙を和紙っていうの?

和紙の定義

実は和紙には明確な定義がありません。一般的には麻、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)、檀(まゆみ)、苦参(くじん)、フキ、マニラ麻などの日本古来の原料で長い繊維をそのまま生かして漉かれた紙を指します。今回作成した紙すきはがきは元々は洋紙で作られた紙袋を再利用して作成したので、「和紙風」という言い方をしています。

和紙という名前は、洋紙が普及し始めた明治時代に日本古来の紙と洋紙(西洋紙)を差別化するために一般的に認識されるようになりました。日本紙も和紙と同じ意味です。日本の紙の歴史は諸説ありますが、早いものだと3〜4世紀から日本で自然に紙漉きが発生したとする説があります。和紙は耐久性があり、長期間にわたって保存することができるので、古文書や伝統的な書物、絵画、掛け軸などの保存にも適していたようです。

大河原和紙を使用して製作された紙製トートバッグ <商品の詳細はコチラから!>

和紙は書道や絵画、伝統的な和の工芸品、屏風、和服など、日本の伝統文化において欠かせない存在です。和紙の美しさや独特の風合いは、世界中で高く評価され、海外でも広く愛されており、最近では国内でも伝統工芸品である和紙を活かしたアクセサリーや雑貨を多く目にするようになりました。職人が熟練した技術で丁寧に作業し制作する和紙。お店で見かけたらぜひ手に取ってその繊細さと美しさを実感してみてください。