プラスチック資源循環促進法(プラスチック新法)

こんな疑問を解決!

- 「プラスチック資源循環促進法」の5つのポイントって?

- 使用済みプラスチック製品の分別・回収に協力しやすくなるのはなぜ?

- プラ新法に関係する義務はあるの?

\環境キーワードのまとめはこちら/

具体的な5つの措置

「プラスチック資源循環促進法」には、5つのポイントがあるって聞いたんだけど、教えて!

いいよ!1つ目は、「3R+Renewable」を意識した環境配慮設計に関する指針の策定。指針に適合した製品を認定する仕組みが設けられるよ。

2つ目は、製造業・販売事業者による自主回収の促進。プラスチック製品を取り扱う製造・販売事業者が計画書を作成し、認められれば、通常必要な廃棄物処理法に基づく認可がなくても使用済みのプラスチック製品を自主回収することができるんだ。

回収拠点が増えるから、消費者も使用済みプラスチック製品の分別・回収に協力しやすくなるわね!

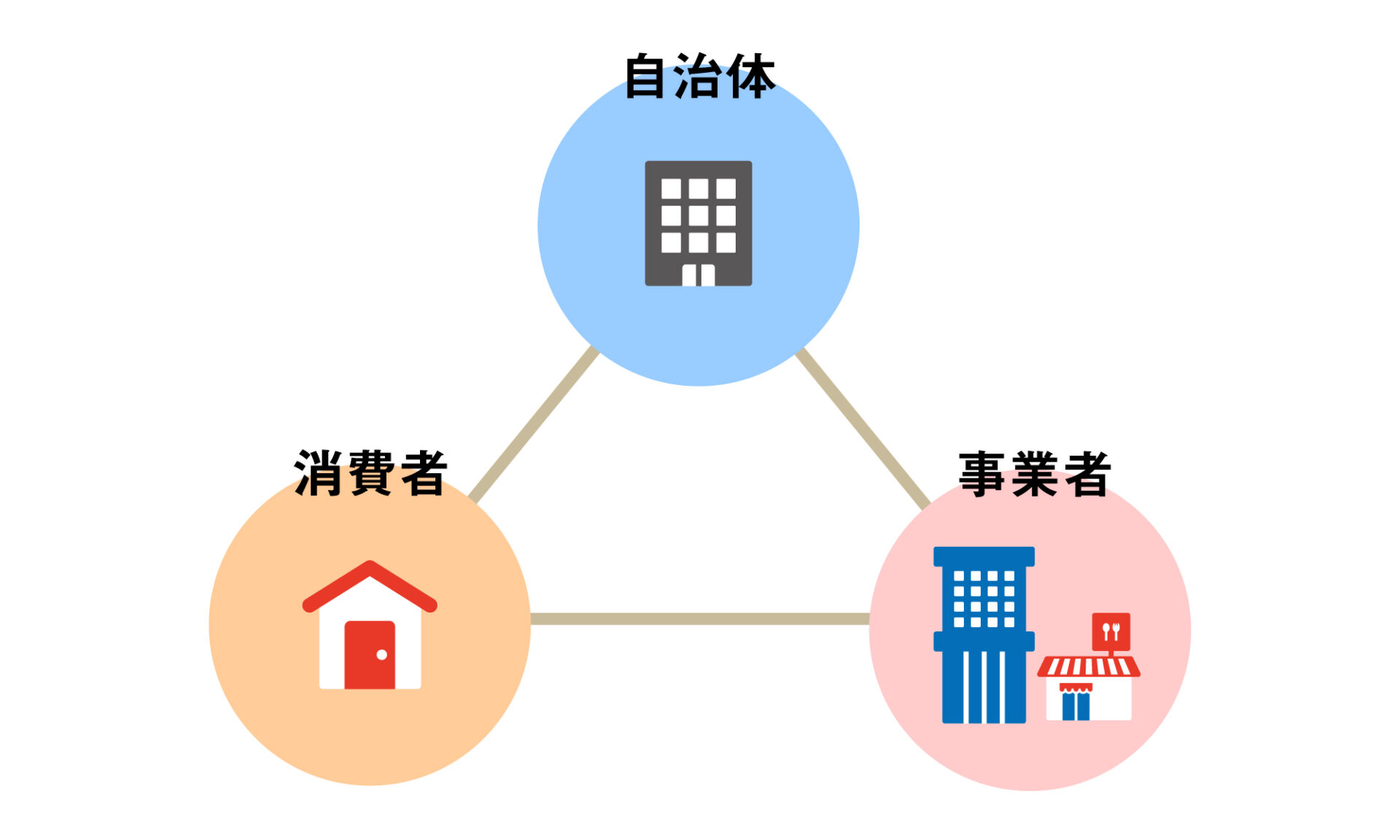

3つ目は、排出事業者による排出抑制・再資源化の促進。プラスチックごみを排出する事業者には「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令」に基づく排出の抑制・再資源化等の取組が求めらているよ。

多量排出事業者の取り組みが不十分な時は、指導や助言、勧告や公表、命令も行われるんだ。

排出業者は『再資源化計画書』を作成して認められれば、通常は廃棄物処理法に基づく認可が必要なリサイクルを実施できるようになるよ。

なるほど。それから?

4つ目は、市区町村による分別収集と再商品化の促進。『容器包装リサイクル法』にあわせた仕組みでプラスチック資源の再商品化ができるようになるよ。市区町村と再商品化事業者が連携して行う『再商品化計画』が認定された場合には、市区町村による選別・梱包などを省略して事業者が再商品化を実施することもできるんだ。

5つ目は、使い捨て(ワンウェイ)プラスチック使用の合理化。対応の方法は自由だから、みんなできることから始めているんだけど、一部の事業者は対応を義務付けられたり、取り組みが不十分な場合の指導や助言、勧告や公表、命令などが行われたりする可能性もあるよ。

\環境問題に関する「英略語」を調べよう/